目录

快速导航-

卷首语 | 人生的缝隙

卷首语 | 人生的缝隙

-

品情 | 箱子的告别

品情 | 箱子的告别

-

品情 | 童年絮味

品情 | 童年絮味

-

品情 | 爱情反刍

品情 | 爱情反刍

-

品情 | 想念小孩

品情 | 想念小孩

-

品情 | 但愿人长久

品情 | 但愿人长久

-

品相 | 林中鸟鸣

品相 | 林中鸟鸣

-

品相 | 凤屯乡街子

品相 | 凤屯乡街子

-

品相 | 改裤脚的人

品相 | 改裤脚的人

-

品相 | 一风一叶 秋意渐浓

品相 | 一风一叶 秋意渐浓

-

品相 | 修车铺的时光

品相 | 修车铺的时光

-

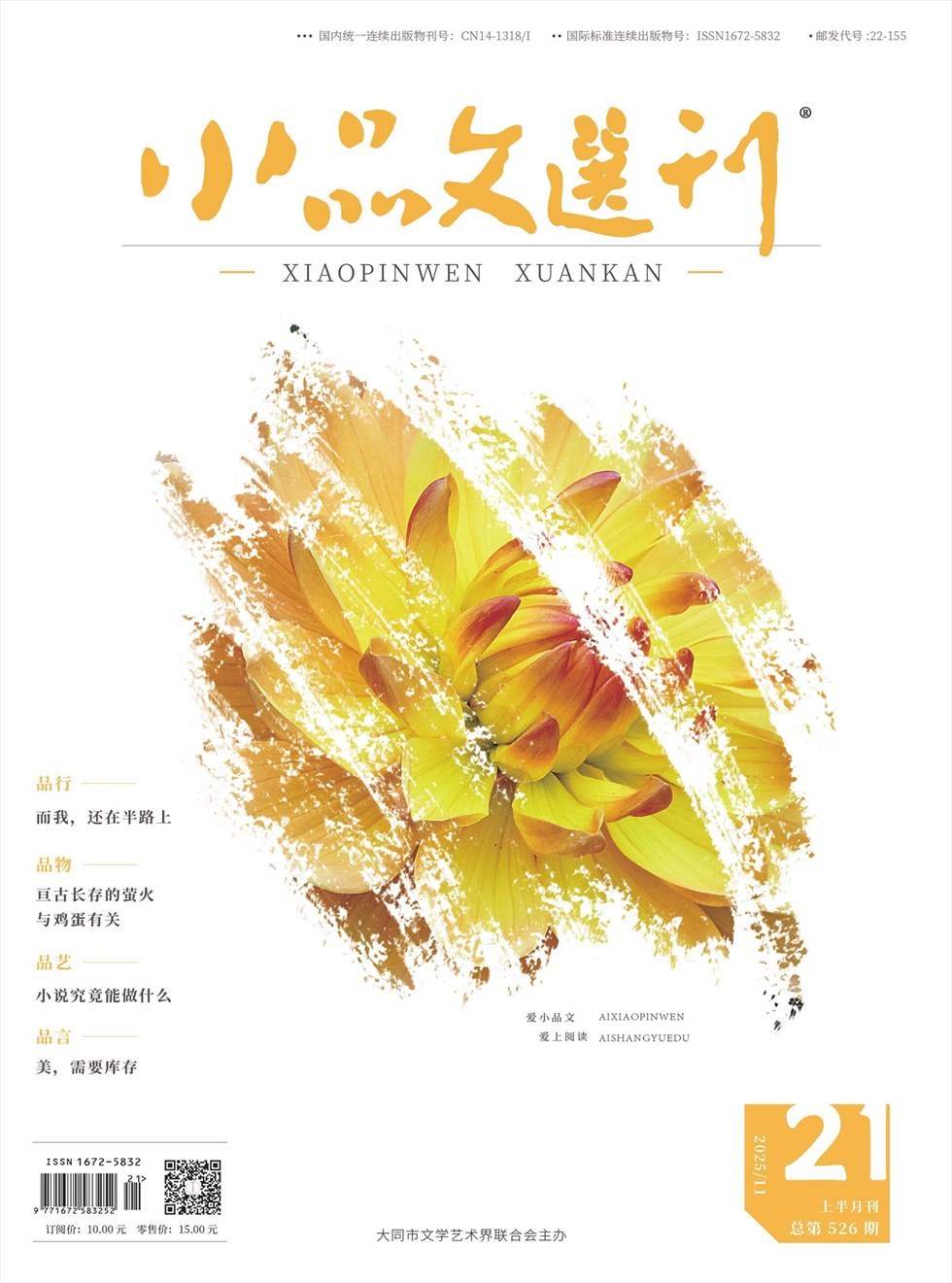

品行 | 而我,还在半路上

品行 | 而我,还在半路上

-

品行 | 身安鹿城

品行 | 身安鹿城

-

品行 | 婺源闲情

品行 | 婺源闲情

-

品行 | 马鬃山之旅

品行 | 马鬃山之旅

-

品行 | 嘉峪关外是天山

品行 | 嘉峪关外是天山

-

品物 | 亘古长存的萤火

品物 | 亘古长存的萤火

-

品物 | 与鸡蛋有关

品物 | 与鸡蛋有关

-

品物 | 水与石

品物 | 水与石

-

品物 | 又是平湖退水时

品物 | 又是平湖退水时

-

品物 | 处暑 新秋

品物 | 处暑 新秋

-

品物 | 泥土的芬芳

品物 | 泥土的芬芳

-

品史 | 生活需要加点甜

品史 | 生活需要加点甜

-

品史 | 比别人幸运的习惯

品史 | 比别人幸运的习惯

-

品史 | 古人为何喜欢“折柳相送”

品史 | 古人为何喜欢“折柳相送”

-

品史 | 谢安卖扇和赠扇

品史 | 谢安卖扇和赠扇

-

品史 | 晨昏定省

品史 | 晨昏定省

-

品味 | 站在树下吃枇杷

品味 | 站在树下吃枇杷

-

品味 | 臭鱼和鲜蔬

品味 | 臭鱼和鲜蔬

-

品味 | 一茬新米

品味 | 一茬新米

-

品味 | 晴耕雨作自在闲

品味 | 晴耕雨作自在闲

-

品味 | 母亲的羊油饼

品味 | 母亲的羊油饼

-

品艺 | 小说究竟能做什么

品艺 | 小说究竟能做什么

-

品艺 | 传统散文元素的当代价值重塑

品艺 | 传统散文元素的当代价值重塑

-

品艺 | 笔墨纸砚的情思

品艺 | 笔墨纸砚的情思

-

品艺 | 名人『小事』

品艺 | 名人『小事』

-

品艺 | 收藏的意义

品艺 | 收藏的意义

-

品艺 | 弦音起时

品艺 | 弦音起时

-

品言 | 美,需要库存

品言 | 美,需要库存

-

品言 | “能说会道”也是文化创造力

品言 | “能说会道”也是文化创造力

-

品言 | 不问

品言 | 不问

-

品言 | 不必太满

品言 | 不必太满

登录

登录