目录

快速导航-

专稿 | 纪念王昆同志诞辰100周年座谈会在京举行

专稿 | 纪念王昆同志诞辰100周年座谈会在京举行

-

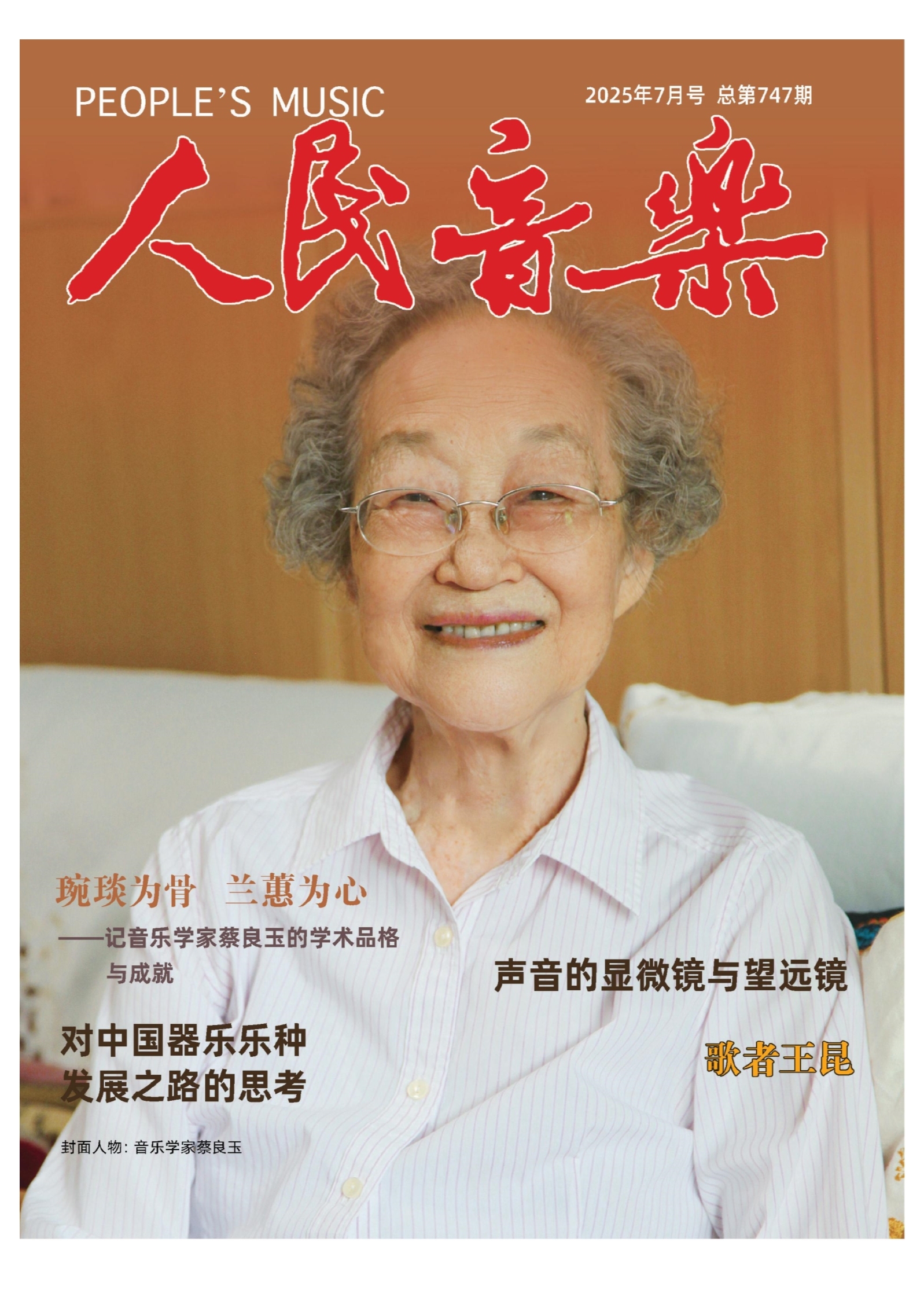

当代音乐家 | 琬琰为骨 兰蕙为心

当代音乐家 | 琬琰为骨 兰蕙为心

-

当代音乐家 | 杨靖琵琶艺术的审美现代性及其文化内涵

当代音乐家 | 杨靖琵琶艺术的审美现代性及其文化内涵

-

创作研究 | 土地的记忆

创作研究 | 土地的记忆

-

创作研究 | 让协奏曲“说中国话”

创作研究 | 让协奏曲“说中国话”

-

创作研究 | 声音的显微镜与望远镜

创作研究 | 声音的显微镜与望远镜

-

表演艺术 | 探寻唢呐多种可能

表演艺术 | 探寻唢呐多种可能

-

表演艺术 | 对中国器乐乐种发展之路的思考

表演艺术 | 对中国器乐乐种发展之路的思考

-

民族音乐 | 文化供求视角下胶东大鼓“课本剧”的现代化转型

民族音乐 | 文化供求视角下胶东大鼓“课本剧”的现代化转型

-

音教园地 | 以评促教 多元发展

音教园地 | 以评促教 多元发展

-

乐海钩沉 | 中国音乐教育体系化建设的笃行者

乐海钩沉 | 中国音乐教育体系化建设的笃行者

-

乐海钩沉 | 歌者王昆

乐海钩沉 | 歌者王昆

-

乐海钩沉 | 从相和歌到真人代歌

乐海钩沉 | 从相和歌到真人代歌

-

乐海钩沉 | 北魏时期“依经校乐”与乐律的发展

乐海钩沉 | 北魏时期“依经校乐”与乐律的发展

-

音乐学探索 | 是研究还是臆想

音乐学探索 | 是研究还是臆想

-

音乐学探索 | “语境”的力量:音乐表演意义的生成研究

音乐学探索 | “语境”的力量:音乐表演意义的生成研究

-

环球采风 | 颠覆性重构的 “越界之弹

环球采风 | 颠覆性重构的 “越界之弹

-

书林漫步 | 在城市之间,谱写区域音声的地图

书林漫步 | 在城市之间,谱写区域音声的地图

-

书林漫步 | 依情润色得骊珠管弦乐韵焕新声

书林漫步 | 依情润色得骊珠管弦乐韵焕新声

登录

登录