目录

快速导航-

研究与探索 | 职业教育高质量发展赋能产业链韧性提升:关联逻辑、作用机理与推进路径

研究与探索 | 职业教育高质量发展赋能产业链韧性提升:关联逻辑、作用机理与推进路径

-

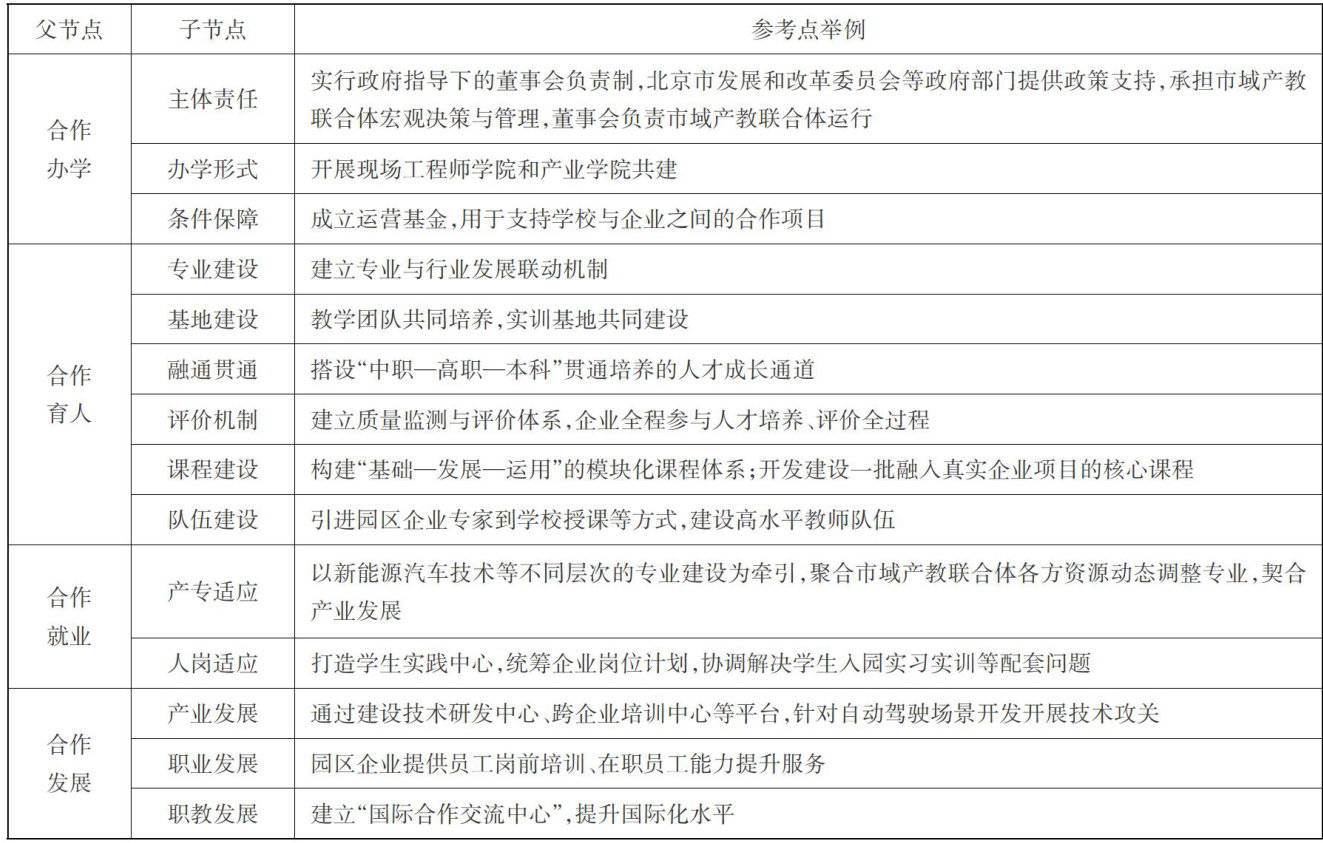

研究与探索 | 京津冀职业教育市域产教联合体多元主体合作研究

研究与探索 | 京津冀职业教育市域产教联合体多元主体合作研究

-

研究与探索 | 数智技术嵌入职业教育技能人才培养的双重效应与风险应对

研究与探索 | 数智技术嵌入职业教育技能人才培养的双重效应与风险应对

-

研究与探索 | 教育生态学视域下西部地区高职教育赋能乡村全面振兴的现实困境与实践理路

研究与探索 | 教育生态学视域下西部地区高职教育赋能乡村全面振兴的现实困境与实践理路

-

教育管理 | 本科扩容背景下高职专科教育高质量发展的时代意蕴、内涵向度与实践策略

教育管理 | 本科扩容背景下高职专科教育高质量发展的时代意蕴、内涵向度与实践策略

-

教育管理 | 高职院校专业群治理的内涵、模式、评价与策略

教育管理 | 高职院校专业群治理的内涵、模式、评价与策略

-

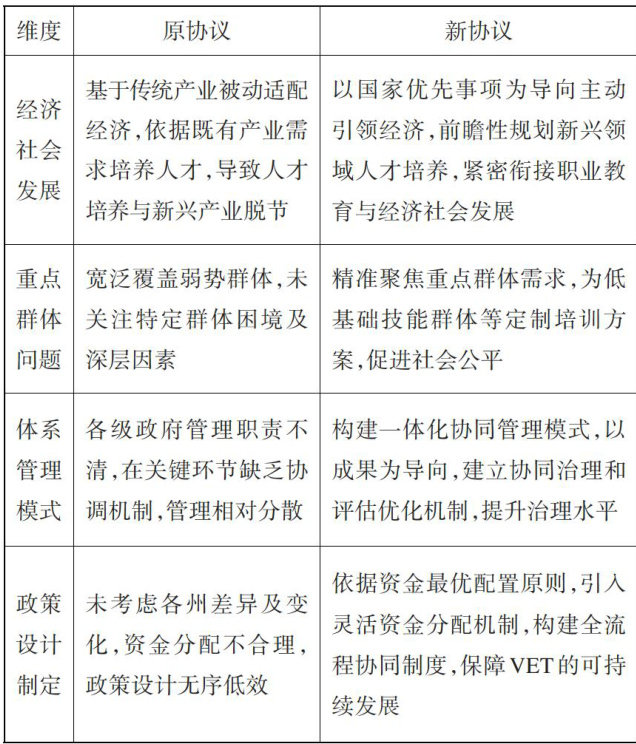

比较教育 | 澳大利亚职业教育与培训体系新变革:动因、理念与路向

比较教育 | 澳大利亚职业教育与培训体系新变革:动因、理念与路向

-

比较教育 | “二战"后英国职业教育产教融合政策演进逻辑及展望

比较教育 | “二战"后英国职业教育产教融合政策演进逻辑及展望

-

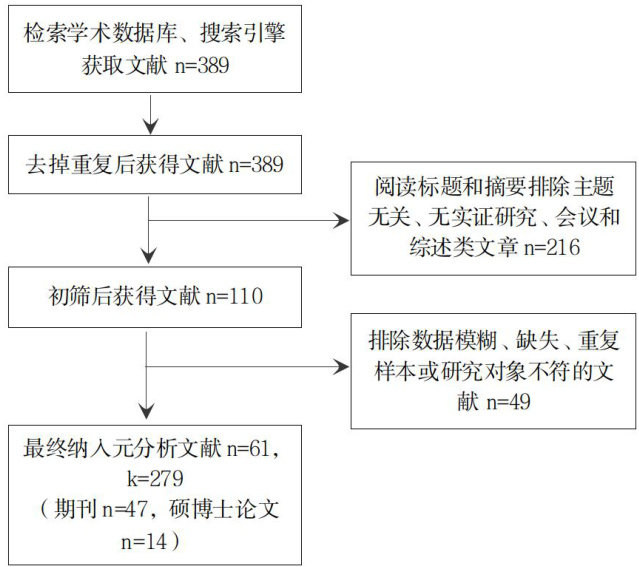

成人教育 | 基于元分析的新型职业农民培育行为影响因素及实践路径研究

成人教育 | 基于元分析的新型职业农民培育行为影响因素及实践路径研究

-

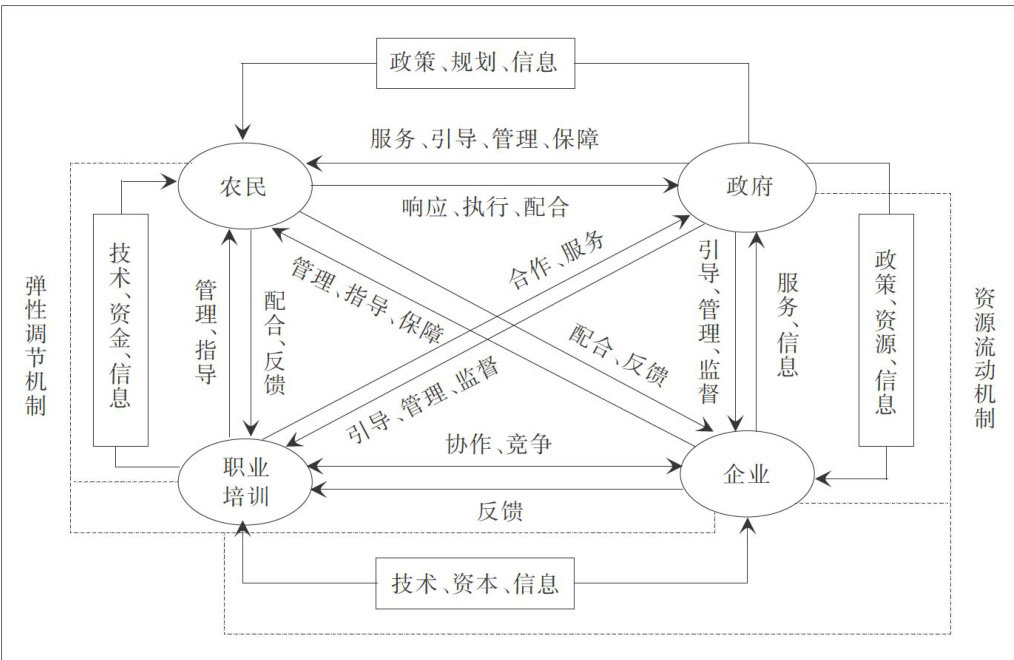

成人教育 | 农民工职业培训:政策演进、实践困境与纾解路径

成人教育 | 农民工职业培训:政策演进、实践困境与纾解路径

-

交流平台 | 走向生成的职业教育教材知识秩序研究

交流平台 | 走向生成的职业教育教材知识秩序研究

-

交流平台 | “三教协同"下公共卫生人才培育的内涵、问题与路径

交流平台 | “三教协同"下公共卫生人才培育的内涵、问题与路径

-

交流平台 | 民族地区职业院校艺术类课程教学体系改革研究

交流平台 | 民族地区职业院校艺术类课程教学体系改革研究

登录

登录