目录

快速导航-

卷首 | 跨学科学习任务群激发小学信息科技教学新活力

卷首 | 跨学科学习任务群激发小学信息科技教学新活力

-

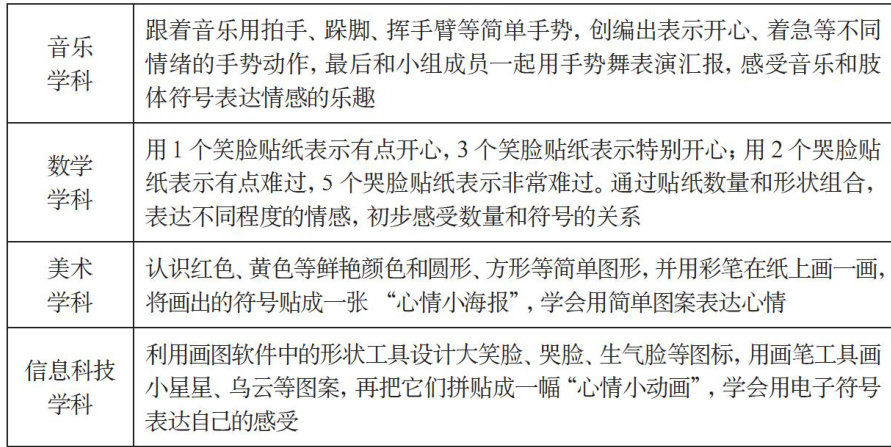

专题 | 小学信息科技跨学科学习任务群”的区域实践

专题 | 小学信息科技跨学科学习任务群”的区域实践

-

专题 | 构建具有新区特色的小学信息科技跨学科学习任务群

专题 | 构建具有新区特色的小学信息科技跨学科学习任务群

-

专题 | 小学信息科技跨学科学习任务群实施策略研究

专题 | 小学信息科技跨学科学习任务群实施策略研究

-

专题 | 基于任务群的小学信息科技跨学科主题学习新样态

专题 | 基于任务群的小学信息科技跨学科主题学习新样态

-

专题 | 基于跨学科学习任务群的信息科技课程实践研究

专题 | 基于跨学科学习任务群的信息科技课程实践研究

-

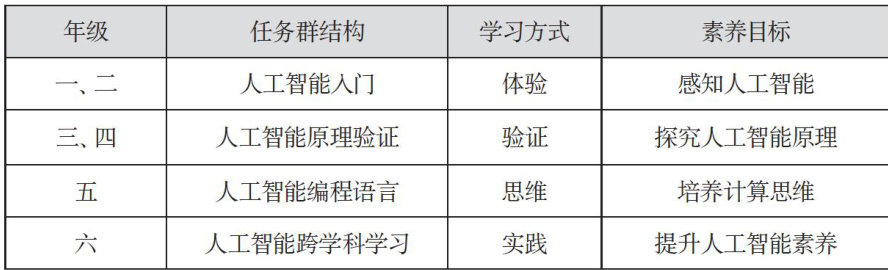

专题 | 基于跨学科学习任务群的人工智能教育实践路径

专题 | 基于跨学科学习任务群的人工智能教育实践路径

-

聚焦 | 新质教育,中小学教育发展新方向

聚焦 | 新质教育,中小学教育发展新方向

-

专栏 | 关于生成式人工智能生成演示文稿

专栏 | 关于生成式人工智能生成演示文稿

-

专栏 | 德雷福斯的“批评

专栏 | 德雷福斯的“批评

-

专栏 | 走下神坛的人工智能

专栏 | 走下神坛的人工智能

-

课标探索 | 一种可用于人工智能基础教学的轻量级神经网络推理模型的构建方法

课标探索 | 一种可用于人工智能基础教学的轻量级神经网络推理模型的构建方法

-

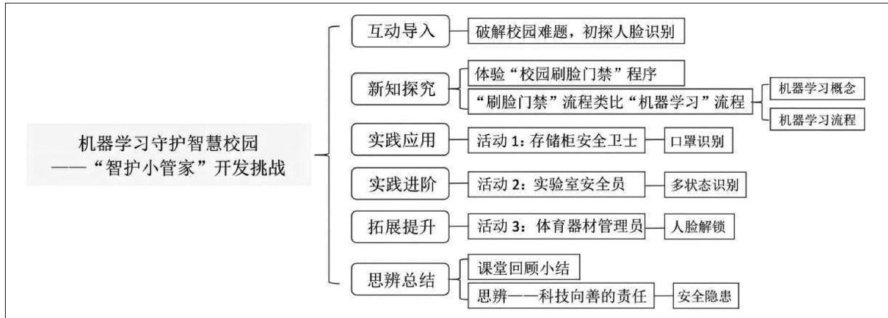

课标探索 | 基于真实问题驱动的初中人工智能教学实践研究

课标探索 | 基于真实问题驱动的初中人工智能教学实践研究

-

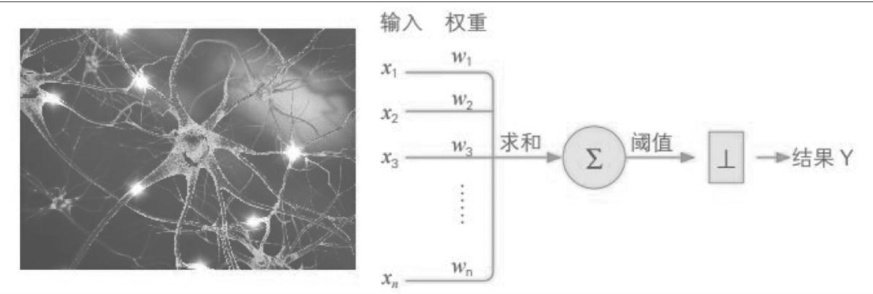

课标探索 | 基于数学问题解决的神经元结构与功能教学探索

课标探索 | 基于数学问题解决的神经元结构与功能教学探索

-

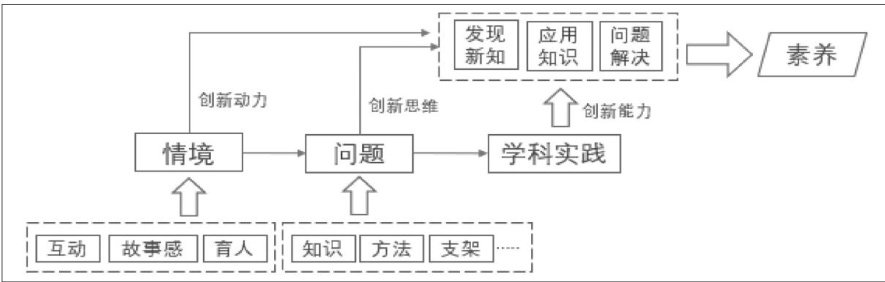

教研视点 | 高中信息技术教学中的问题解决与创新培养

教研视点 | 高中信息技术教学中的问题解决与创新培养

-

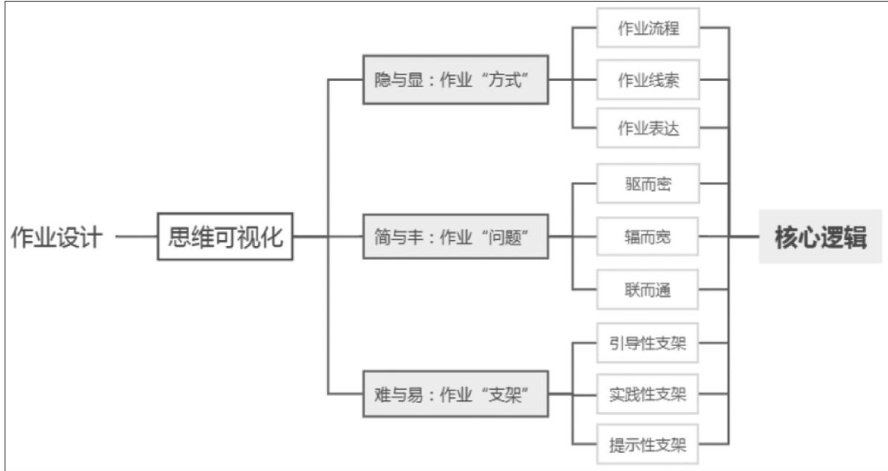

教研视点 | 基于思维可视化的初中信息科技作业设计

教研视点 | 基于思维可视化的初中信息科技作业设计

-

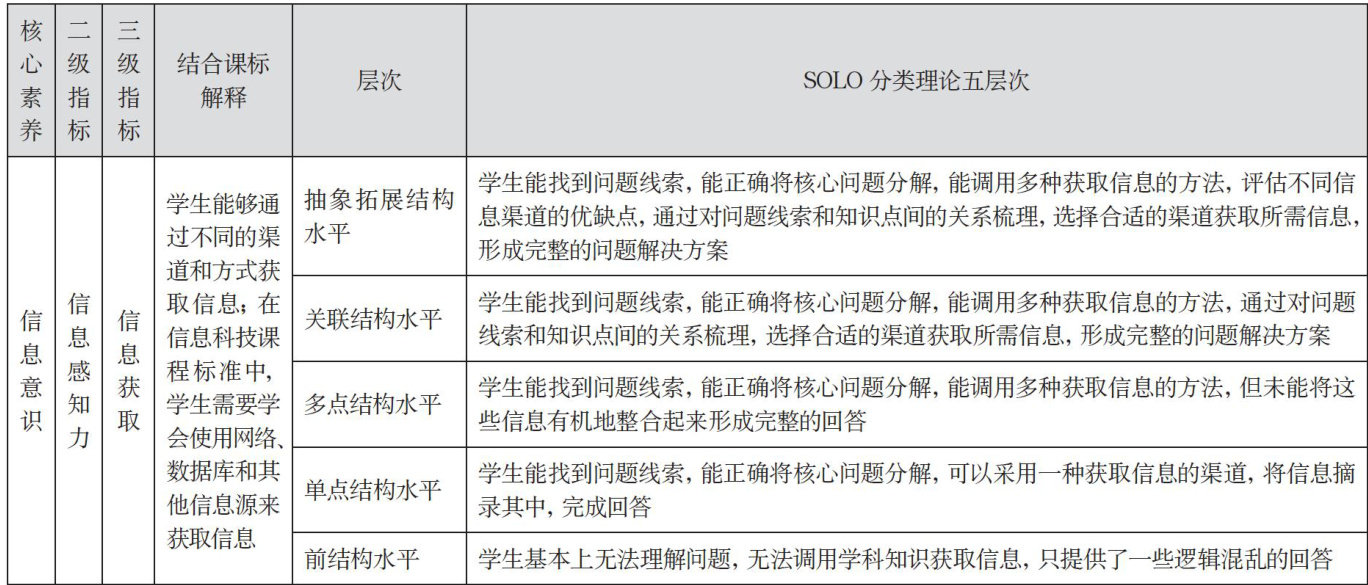

教研视点 | 基于SOLO分类理论的小学信息科技教学评价研究

教研视点 | 基于SOLO分类理论的小学信息科技教学评价研究

-

课程教学 | AI+SQLiteSpy双驱动下的数据库教学实践研究

课程教学 | AI+SQLiteSpy双驱动下的数据库教学实践研究

-

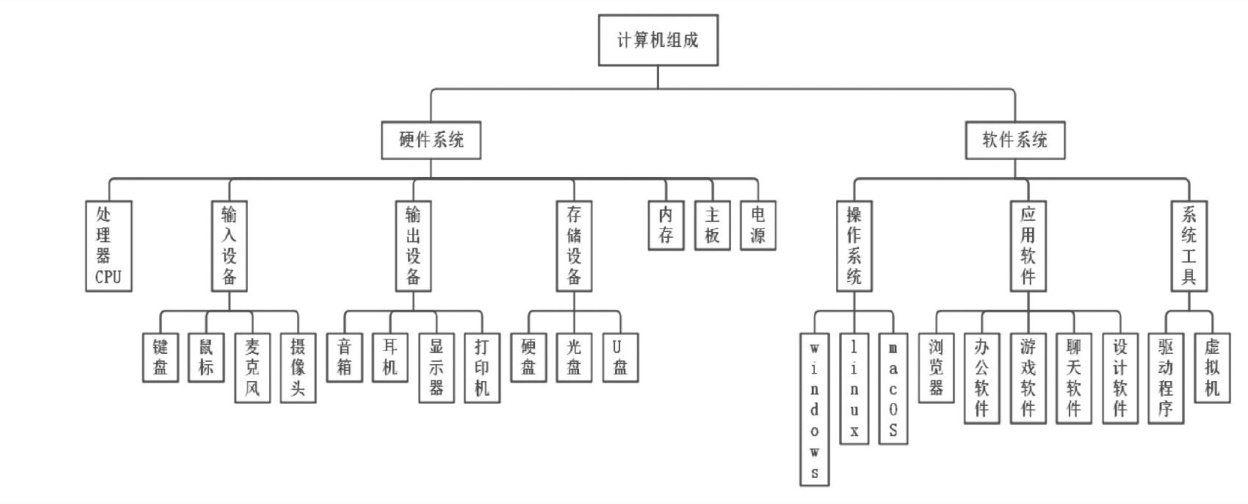

课程教学 | 指向计算思维的小学生思维可视化教学策略研究

课程教学 | 指向计算思维的小学生思维可视化教学策略研究

-

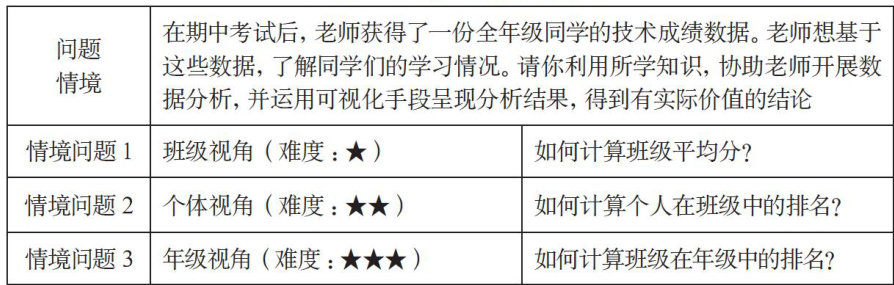

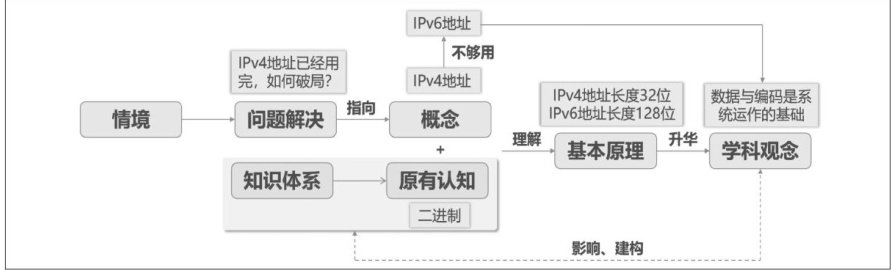

课程教学 | 关注情境创设,培养计算思维

课程教学 | 关注情境创设,培养计算思维

-

课程教学 | 盲点·趣点·隐点

课程教学 | 盲点·趣点·隐点

-

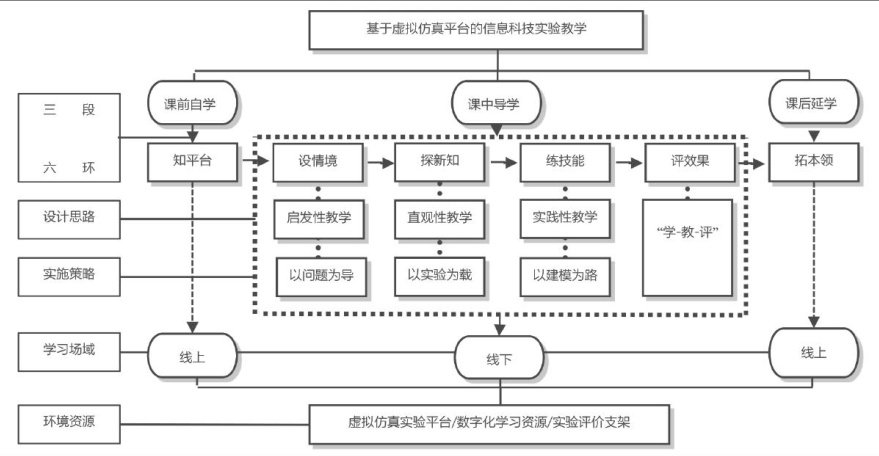

课程教学 | 基于虚拟仿真平台开展初中信息科技实验教学的实践探索

课程教学 | 基于虚拟仿真平台开展初中信息科技实验教学的实践探索

-

学科融合 | 增值评价:数智化时代小学语文课堂评价的转型与发展

学科融合 | 增值评价:数智化时代小学语文课堂评价的转型与发展

-

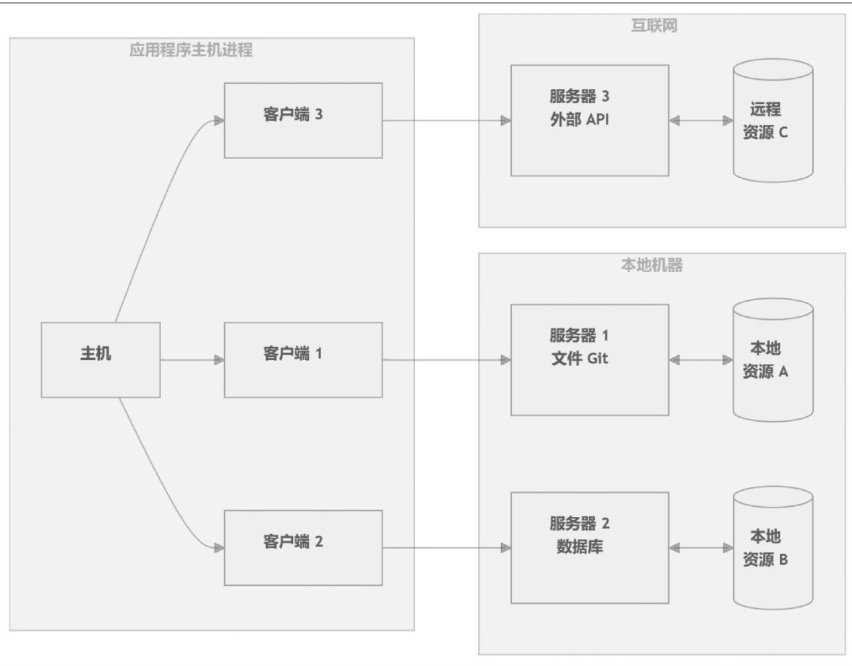

技术应用 | 大模型的“智能插座”

技术应用 | 大模型的“智能插座”

-

技术应用 | 设计一个模拟神经网络推理的不插电游戏

技术应用 | 设计一个模拟神经网络推理的不插电游戏

-

理论研讨 | 依托智能平台开展信息科技人机互动教学的实践研究

理论研讨 | 依托智能平台开展信息科技人机互动教学的实践研究

-

理论研讨 | 基于对话式学习的生成式人工智能赋能项目式学习实践探究

理论研讨 | 基于对话式学习的生成式人工智能赋能项目式学习实践探究

-

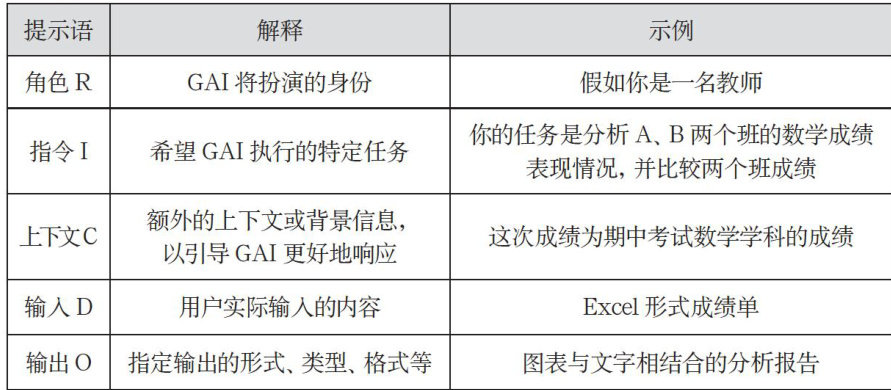

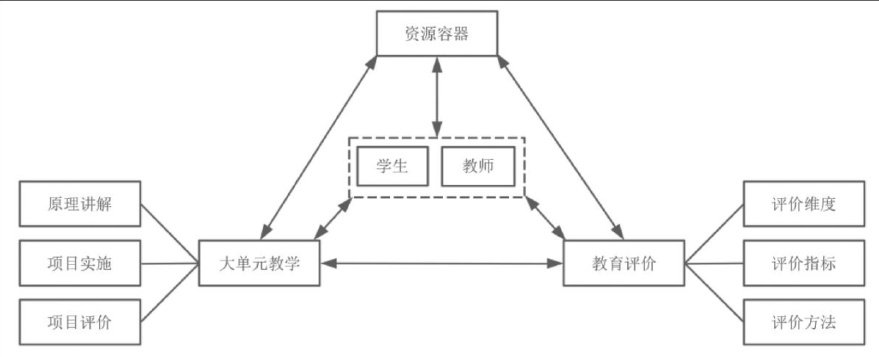

理论研讨 | 生成式人工智能智能体支持的大单元教学的多维评价模型应用研究

理论研讨 | 生成式人工智能智能体支持的大单元教学的多维评价模型应用研究

-

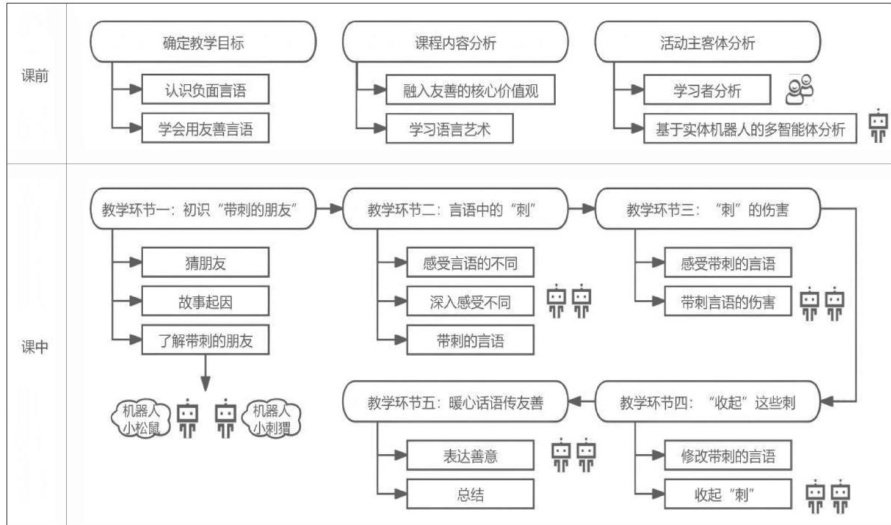

理论研讨 | 双实体机器人和生成式人工智能智能体支持的班会课教学设计研究

理论研讨 | 双实体机器人和生成式人工智能智能体支持的班会课教学设计研究

-

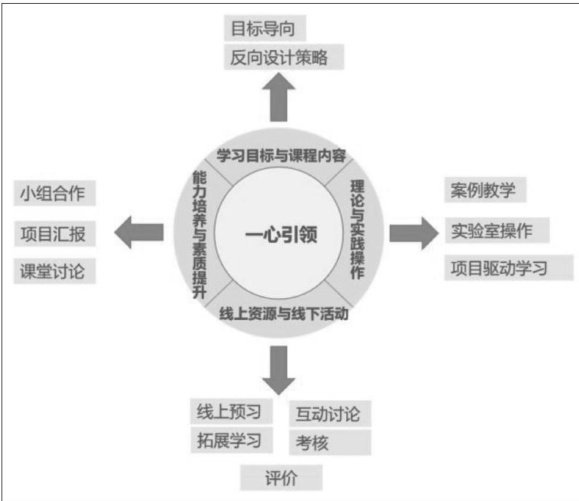

高教专区 | “一心引领·四维融合”数据结构课程的OBE教学实践探索

高教专区 | “一心引领·四维融合”数据结构课程的OBE教学实践探索

-

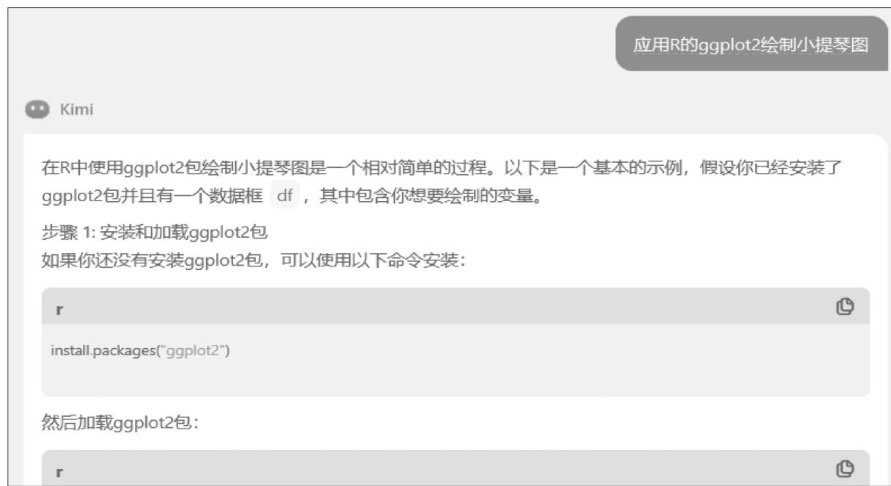

高教专区 | 人工智能在医学统计及数据挖掘类课程中的应用

高教专区 | 人工智能在医学统计及数据挖掘类课程中的应用

-

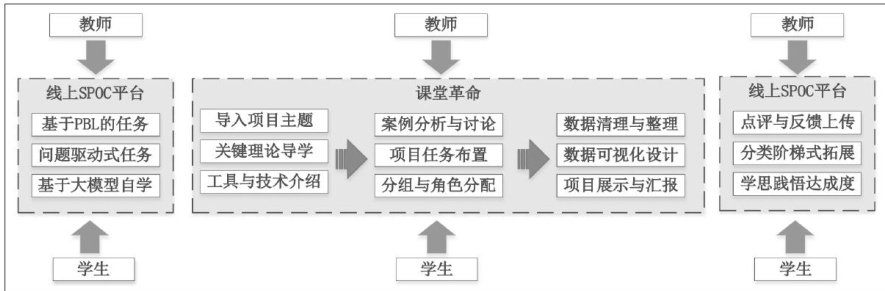

高教专区 | 基于支架式教学方法的数据可视化课程创新教学实践

高教专区 | 基于支架式教学方法的数据可视化课程创新教学实践

过往期刊

更多-

中国信息技术教育

2025年23期 -

中国信息技术教育

2025年22期 -

中国信息技术教育

2025年21期 -

中国信息技术教育

2025年20期 -

中国信息技术教育

2025年19期 -

中国信息技术教育

2025年18期 -

中国信息技术教育

2025年17期 -

中国信息技术教育

2025年16期 -

中国信息技术教育

2025年15期 -

中国信息技术教育

2025年14期 -

中国信息技术教育

2025年13期 -

中国信息技术教育

2025年12期 -

中国信息技术教育

2025年11期 -

中国信息技术教育

2025年10期 -

中国信息技术教育

2025年09期 -

中国信息技术教育

2025年08期 -

中国信息技术教育

2025年07期 -

中国信息技术教育

2025年06期 -

中国信息技术教育

2025年05期 -

中国信息技术教育

2025年04期 -

中国信息技术教育

2025年03期 -

中国信息技术教育

2025年02期 -

中国信息技术教育

2025年01期

登录

登录