- 全部分类/

- 中学教育/

- 教育研究与评论(中学教育教学)

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

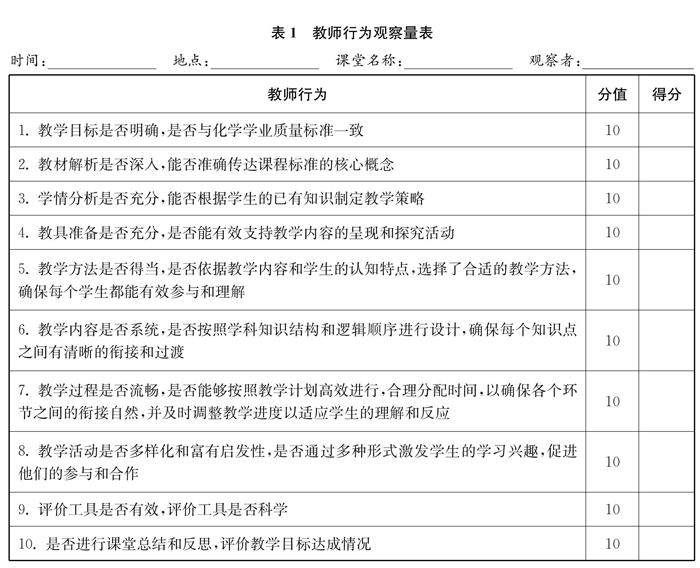

热点透视 | 齐同术在高中数学教学中的应用初探

热点透视 | 齐同术在高中数学教学中的应用初探

-

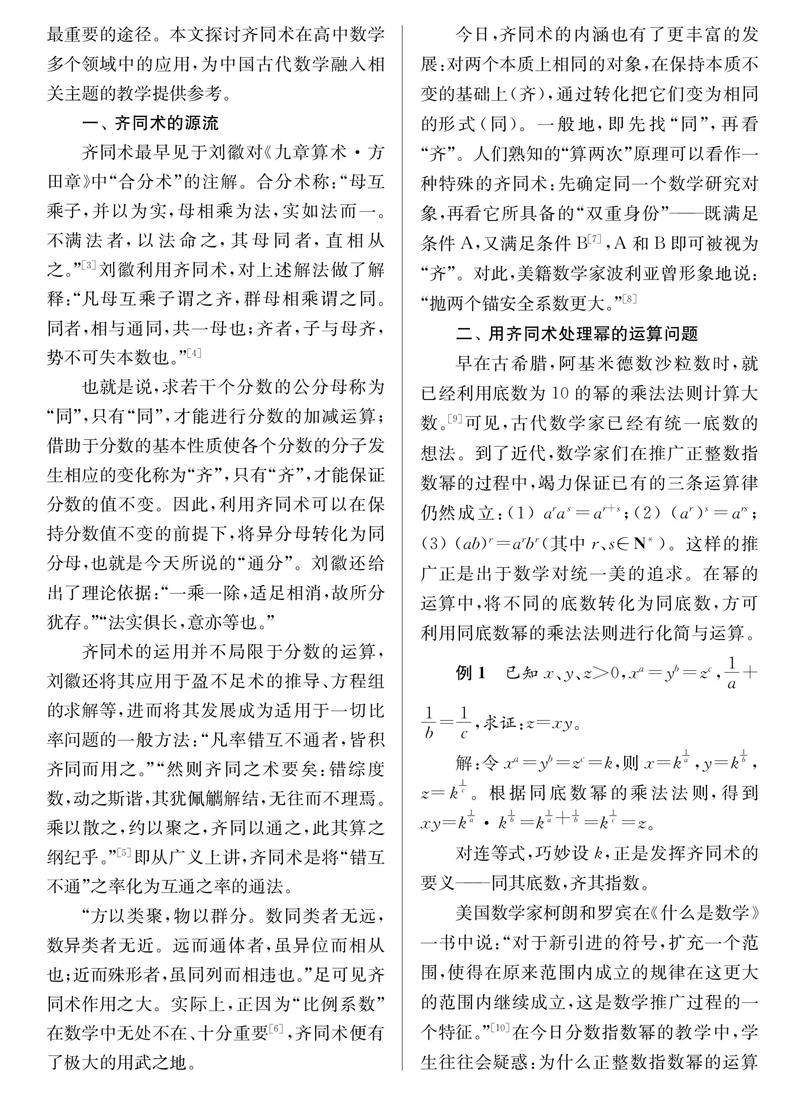

热点透视 | 历史教材中隐性知识的存在形态与教学处理

热点透视 | 历史教材中隐性知识的存在形态与教学处理

-

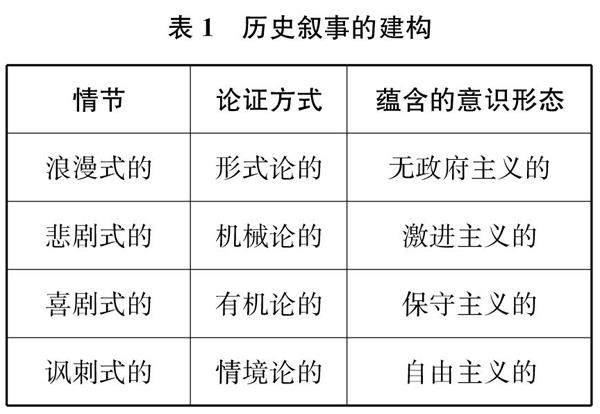

专题研究 | 高中化学学业质量标准的解读与实施

专题研究 | 高中化学学业质量标准的解读与实施

-

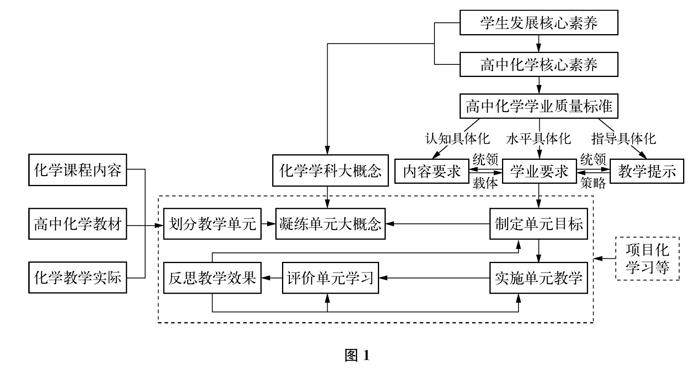

专题研究 | 基于高中化学学业质量标准的评价初探

专题研究 | 基于高中化学学业质量标准的评价初探

-

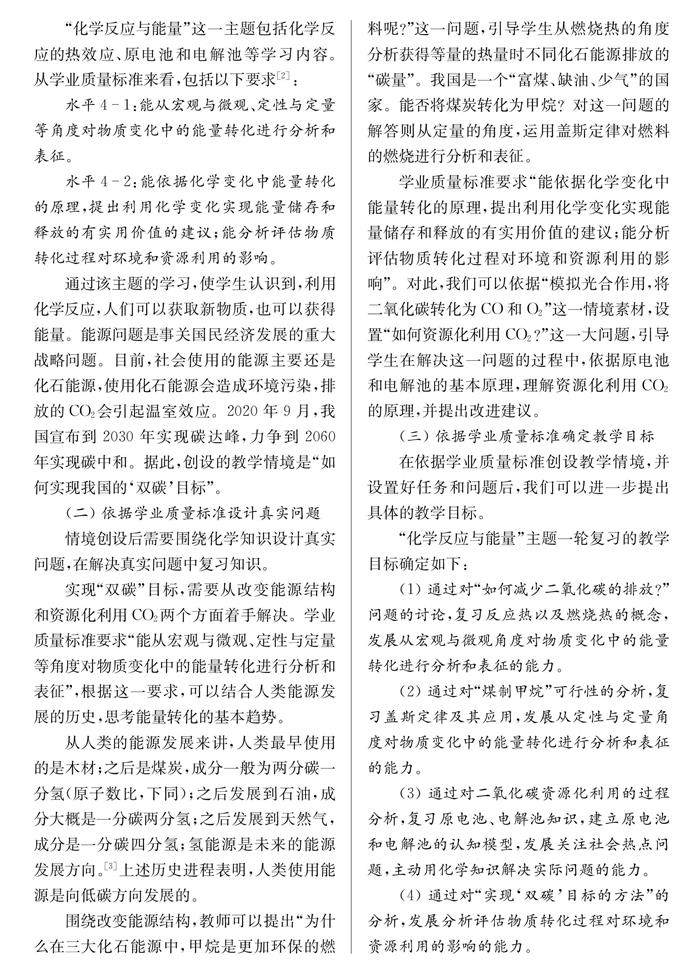

专题研究 | 依据高中化学学业质量标准开展“化学反应与能量”一轮复习教学

专题研究 | 依据高中化学学业质量标准开展“化学反应与能量”一轮复习教学

-

专题研究 | 可触可感的诗意表达

专题研究 | 可触可感的诗意表达

-

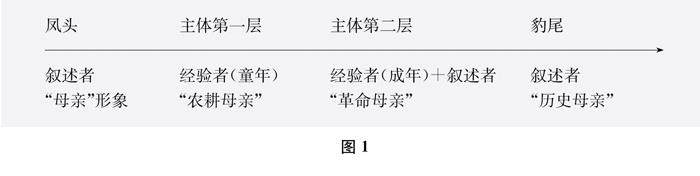

专题研究 | 从叙事学视角看“母亲”形象

专题研究 | 从叙事学视角看“母亲”形象

-

专题研究 | 浪漫底色中的革命精神

专题研究 | 浪漫底色中的革命精神

-

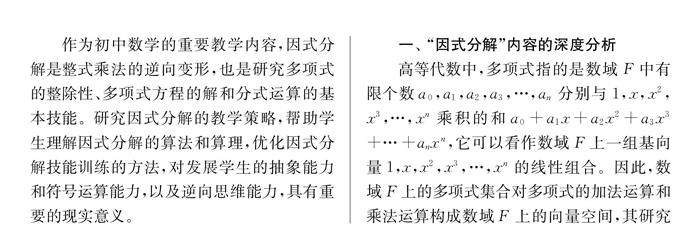

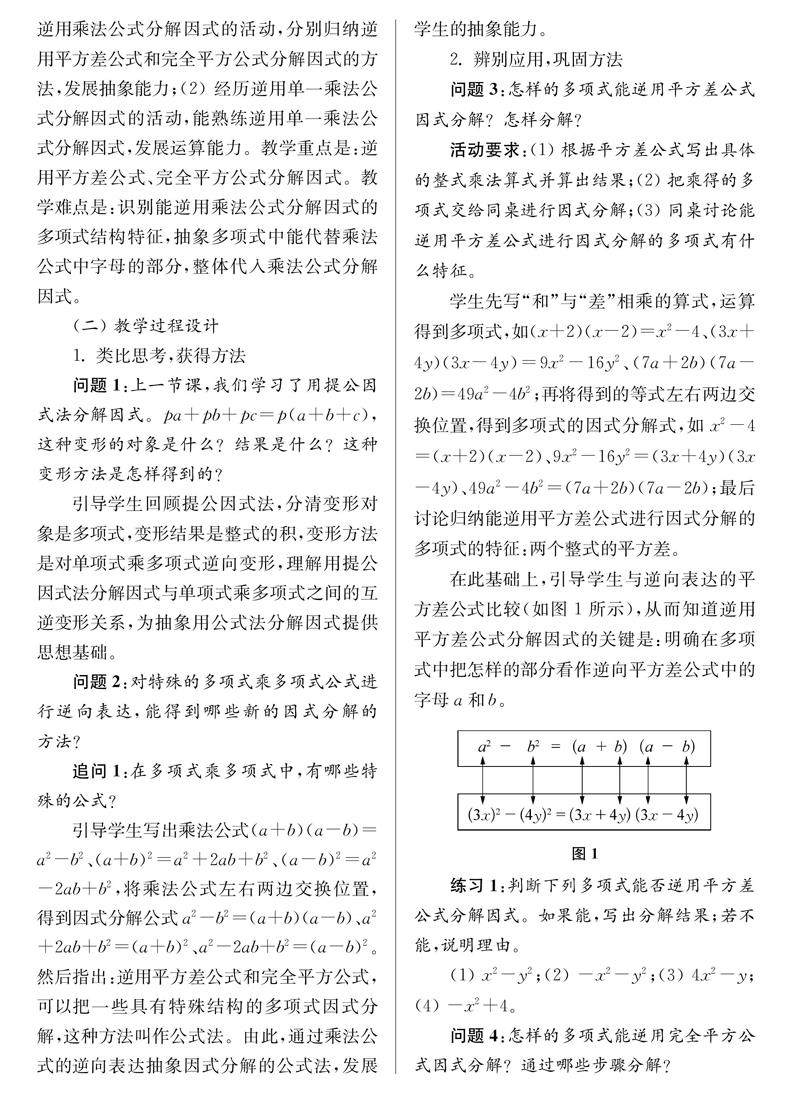

专题研究 | “因式分解”教学的基本策略

专题研究 | “因式分解”教学的基本策略

-

专题研究 | 整体抽象方法,从单一到综合训练技能

专题研究 | 整体抽象方法,从单一到综合训练技能

-

学科教育 | 古代山水诗文的审美教学浅探

学科教育 | 古代山水诗文的审美教学浅探

-

学科教育 | 谈谈初中作文教学的要点

学科教育 | 谈谈初中作文教学的要点

-

学科教育 | 《诫子书》教学之要:探寻“劝诫”之道

学科教育 | 《诫子书》教学之要:探寻“劝诫”之道

-

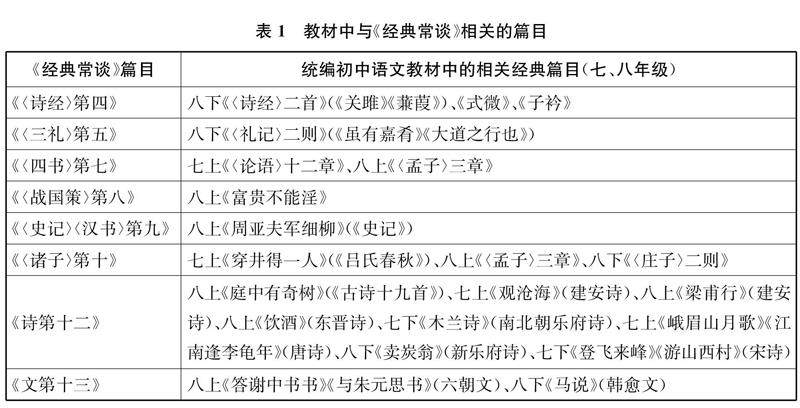

学科教育 | 《经典常谈》整本书阅读的学习任务设计与实施

学科教育 | 《经典常谈》整本书阅读的学习任务设计与实施

-

学科教育 | 让问题贯穿历史课堂

学科教育 | 让问题贯穿历史课堂

-

备课贴士 | 《烛之武退秦师》中的话术简析

备课贴士 | 《烛之武退秦师》中的话术简析

-

备课贴士 | 读懂文字背后的深情

备课贴士 | 读懂文字背后的深情

-

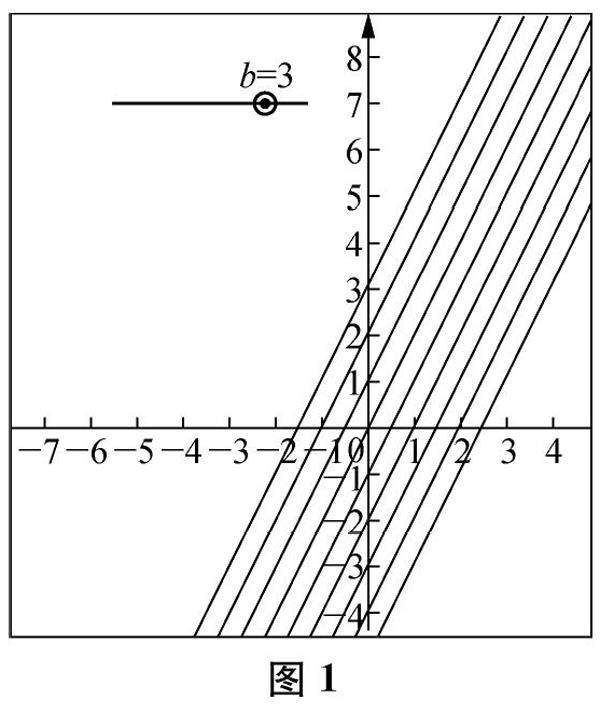

设计指南 | 利用GeoGebra软件,实现动静转化

设计指南 | 利用GeoGebra软件,实现动静转化

-

设计指南 | 用“做”的方式学历史

设计指南 | 用“做”的方式学历史

-

设计指南 | 基于新课标示例的历史跨学科主题学习活动设计

设计指南 | 基于新课标示例的历史跨学科主题学习活动设计

登录

登录