目录

快速导航-

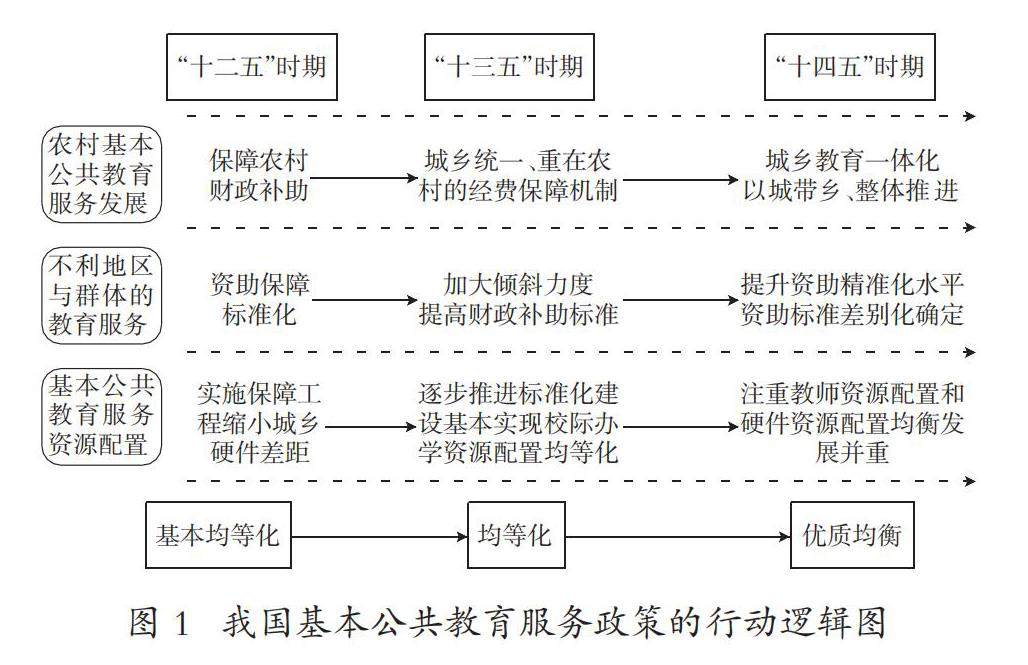

教育理论与政策 | 基本公共教育服务均等化政策的逻辑理路与评估省思

教育理论与政策 | 基本公共教育服务均等化政策的逻辑理路与评估省思

-

教育理论与政策 | 记忆育德的内涵、载体与实践探索

教育理论与政策 | 记忆育德的内涵、载体与实践探索

-

教育理论与政策 | 杜威的知识学习过程观及其对学科实践的启示

教育理论与政策 | 杜威的知识学习过程观及其对学科实践的启示

-

教育理论与政策 | 数智时代教师缄默知识流转的价值、机理及行动路向

教育理论与政策 | 数智时代教师缄默知识流转的价值、机理及行动路向

-

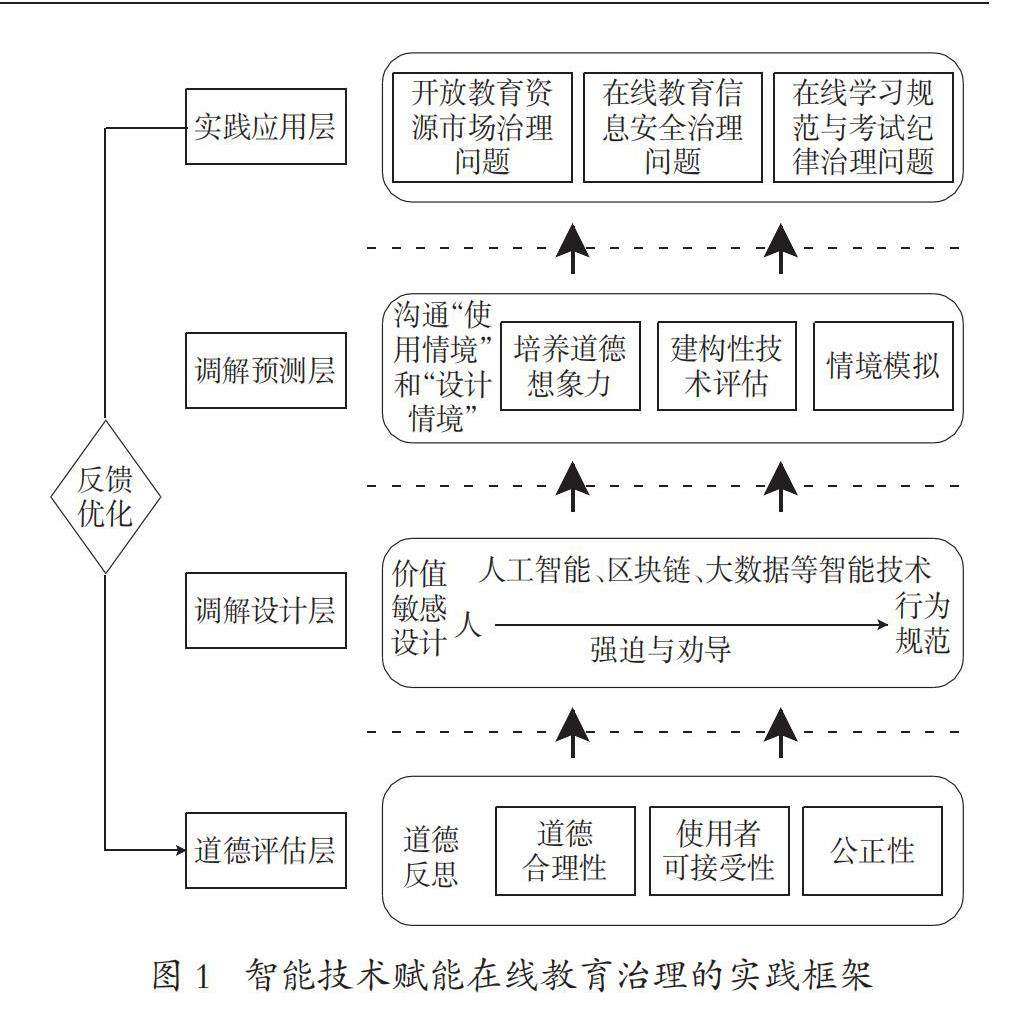

基础教育治理现代化 | 道德物化视域下智能技术赋能在线教育治理的研究

基础教育治理现代化 | 道德物化视域下智能技术赋能在线教育治理的研究

-

基础教育治理现代化 | 论乡村教育空间的关系共生

基础教育治理现代化 | 论乡村教育空间的关系共生

-

基础教育治理现代化 | 学校德育权力微分化困境的态势、症结及突破

基础教育治理现代化 | 学校德育权力微分化困境的态势、症结及突破

-

基础教育治理现代化 | 资源依赖理论视域下教师交流轮岗的困境与突围

基础教育治理现代化 | 资源依赖理论视域下教师交流轮岗的困境与突围

-

教师发展与学生成长 | 教育家精神融入教师队伍建设的逻辑、困境及其应对

教师发展与学生成长 | 教育家精神融入教师队伍建设的逻辑、困境及其应对

-

教师发展与学生成长 | 家校社协同理念下研学旅行教师角色重塑

教师发展与学生成长 | 家校社协同理念下研学旅行教师角色重塑

-

教师发展与学生成长 | 互动仪式链视角下中小学爱国主义教育仪式的困境及应对

教师发展与学生成长 | 互动仪式链视角下中小学爱国主义教育仪式的困境及应对

-

教师发展与学生成长 | 中学生日常性学习动机复原力的促进策略

教师发展与学生成长 | 中学生日常性学习动机复原力的促进策略

-

教学内容与方法 | 跨界融合视域下基础教育课程建设的理论探源与实施策略

教学内容与方法 | 跨界融合视域下基础教育课程建设的理论探源与实施策略

-

教学内容与方法 | 教师教科书插图使用的困境与消解策略

教学内容与方法 | 教师教科书插图使用的困境与消解策略

-

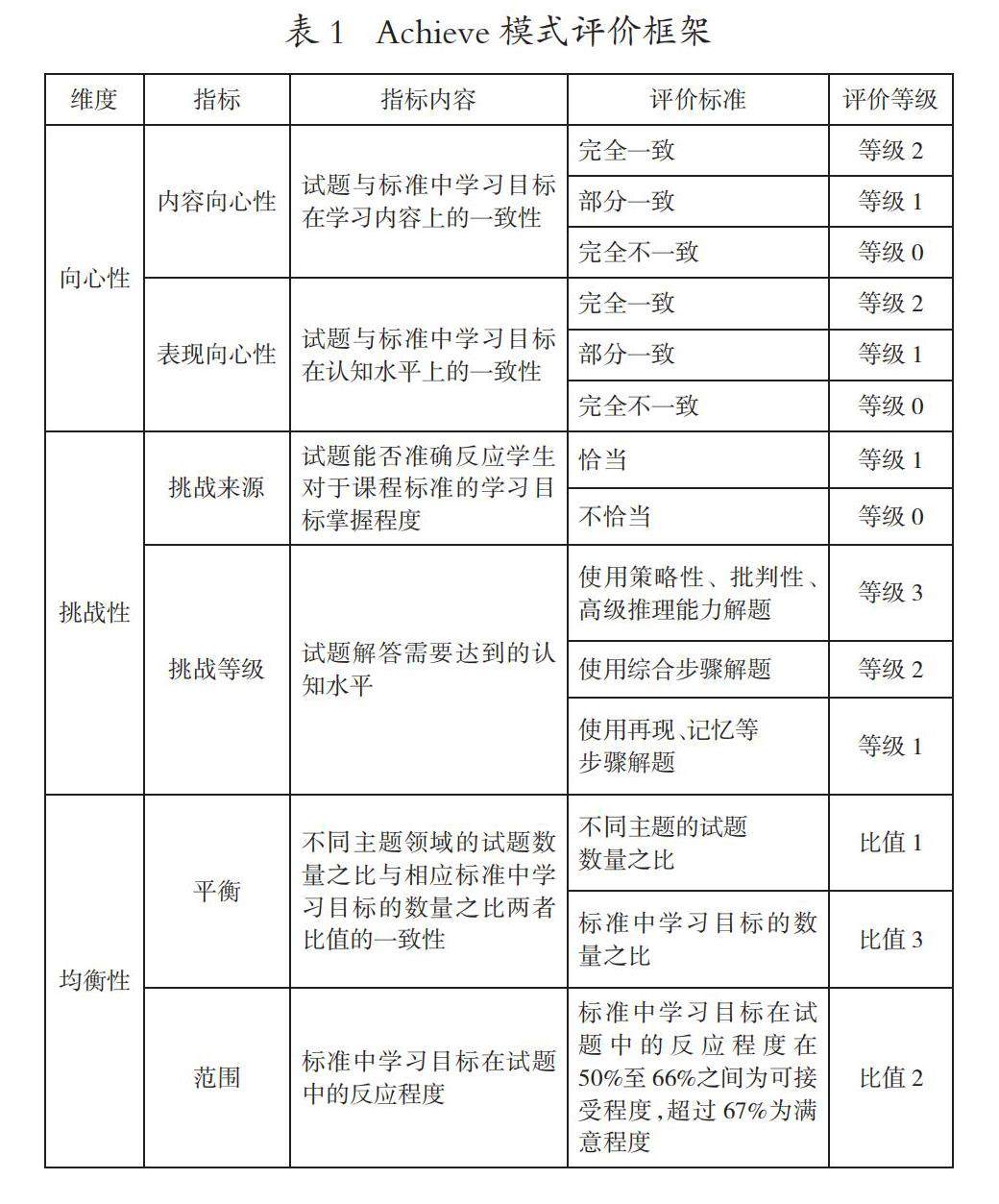

教学内容与方法 | 新高考背景下数学试题与新课标一致性变化分析

教学内容与方法 | 新高考背景下数学试题与新课标一致性变化分析

-

教学内容与方法 | 大中小学思政教育有效衔接的逻辑框架和路径选择

教学内容与方法 | 大中小学思政教育有效衔接的逻辑框架和路径选择

-

教学内容与方法 | 新时代劳动课程的美学意蕴及开发

教学内容与方法 | 新时代劳动课程的美学意蕴及开发

-

教育与教学评价 | 学习评价数字化转型的基本方向与实践路径

教育与教学评价 | 学习评价数字化转型的基本方向与实践路径

-

教育与教学评价 | 初中数学核心素养评价模型的构建及应用

教育与教学评价 | 初中数学核心素养评价模型的构建及应用

登录

登录