目录

快速导航-

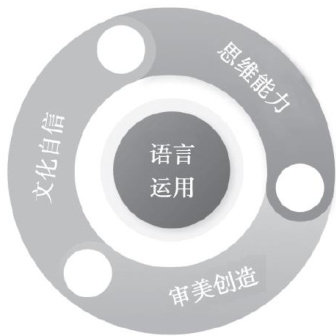

卷首语 | 语文课程跨学科学习的实践路径

卷首语 | 语文课程跨学科学习的实践路径

-

前沿 | 语文课程改革中若干关键问题的问与答(上)

前沿 | 语文课程改革中若干关键问题的问与答(上)

-

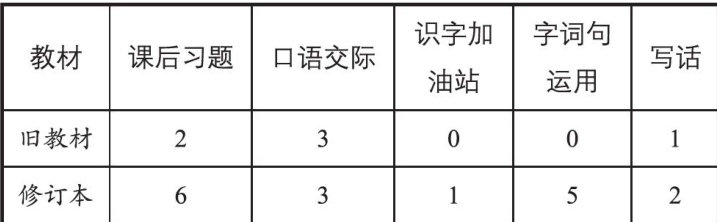

前沿 | 把握编修理念 用好统编教材

前沿 | 把握编修理念 用好统编教材

-

前沿 | 学习任务群的内涵解读与实操要领

前沿 | 学习任务群的内涵解读与实操要领

-

课程 | 让阅读成为学生的第一爱好

课程 | 让阅读成为学生的第一爱好

-

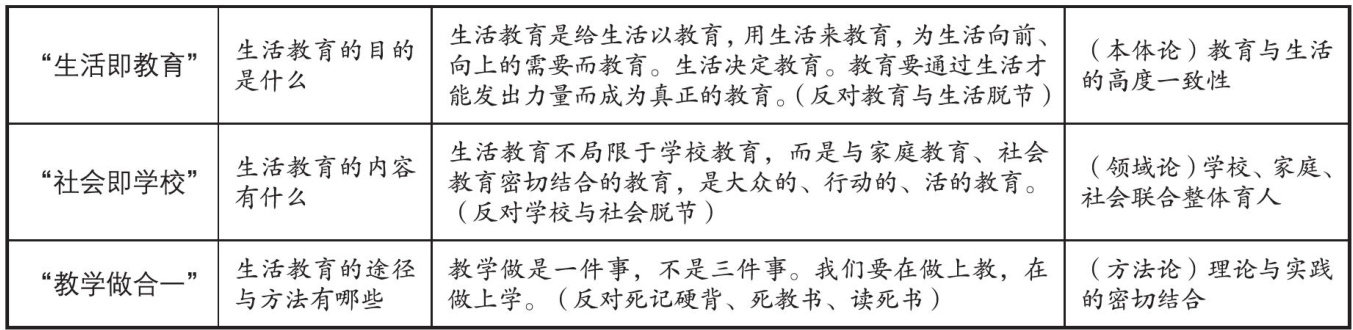

课程 | 生活教育理念下儿童阅读课程的构建与实施

课程 | 生活教育理念下儿童阅读课程的构建与实施

-

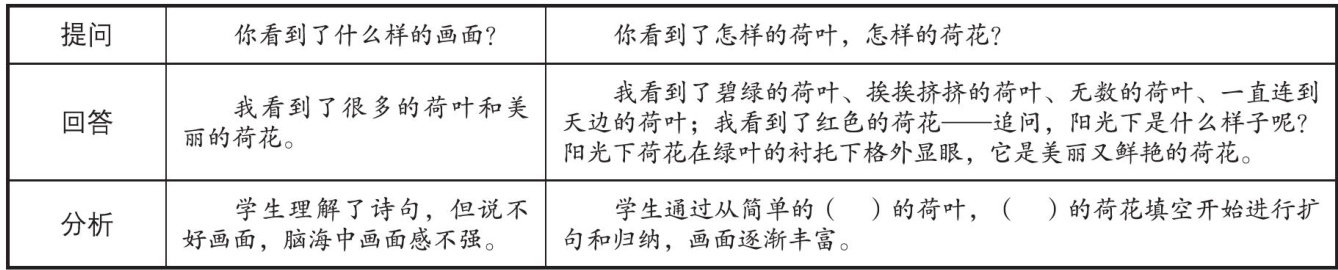

教学 | 问题驱动:古诗文学习“表面思维”的破局

教学 | 问题驱动:古诗文学习“表面思维”的破局

-

教学 | 借信息化赋能,助综合性学习“活”“动”起来

教学 | 借信息化赋能,助综合性学习“活”“动”起来

-

教学 | 整理性学习,让语文学习真实发生

教学 | 整理性学习,让语文学习真实发生

-

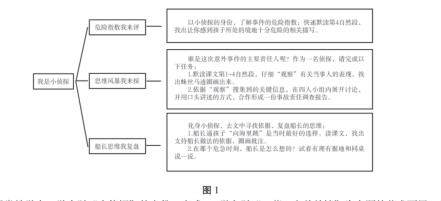

教学 | “图解”支架:探寻小说文体中读写同步的思维路径

教学 | “图解”支架:探寻小说文体中读写同步的思维路径

-

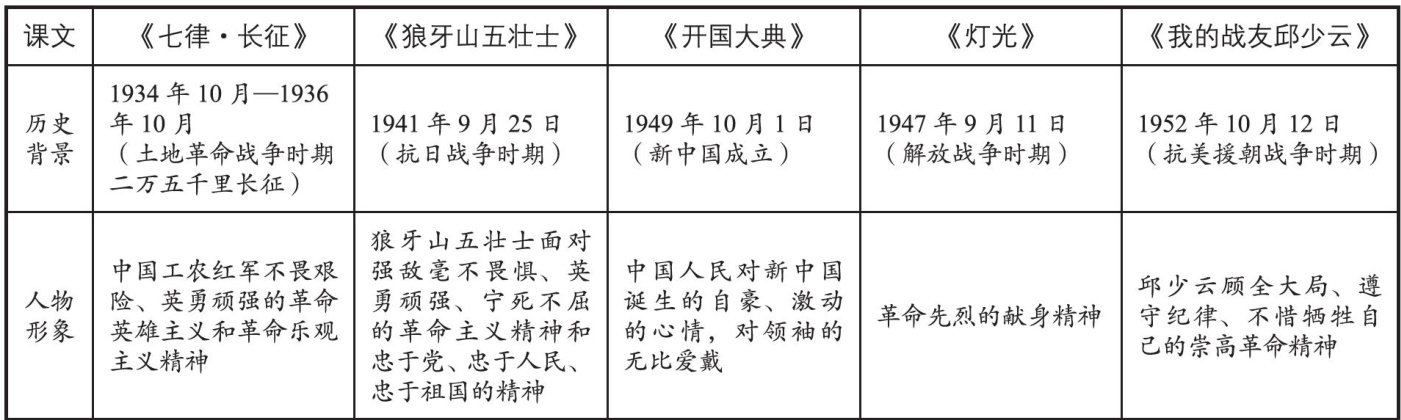

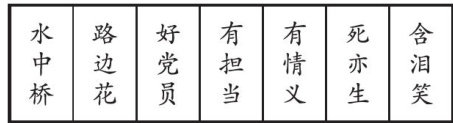

教学 | 传承革命文化 坚定文化自信

教学 | 传承革命文化 坚定文化自信

-

教学 | 利用学生学习差异,促进深度学习

教学 | 利用学生学习差异,促进深度学习

-

教学 | 项目式学习:点亮小学语文整本书阅读之光

教学 | 项目式学习:点亮小学语文整本书阅读之光

-

教学 | 数字化资源在小学语文备课中的应用策略

教学 | 数字化资源在小学语文备课中的应用策略

-

教学 | “实用性阅读与交流”学习任务群情境创设的策略研究

教学 | “实用性阅读与交流”学习任务群情境创设的策略研究

-

教学 | 依托戏剧盒子 拓展语文学习新路径

教学 | 依托戏剧盒子 拓展语文学习新路径

-

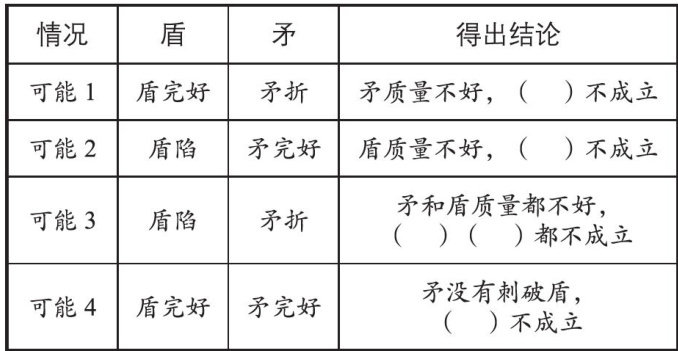

教学 | 在小古文教学中提升学生思维品质

教学 | 在小古文教学中提升学生思维品质

-

教学 | 教育戏剧运用于传统文化类文本教学的实践探索

教学 | 教育戏剧运用于传统文化类文本教学的实践探索

-

教学 | 核心素养导向下一年级识字教学路径探究

教学 | 核心素养导向下一年级识字教学路径探究

-

教学 | 《红楼梦》导读课的实践与思考

教学 | 《红楼梦》导读课的实践与思考

-

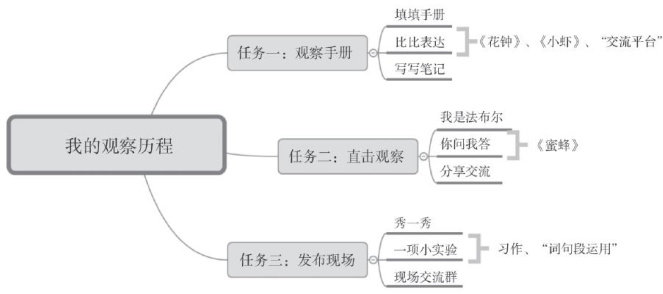

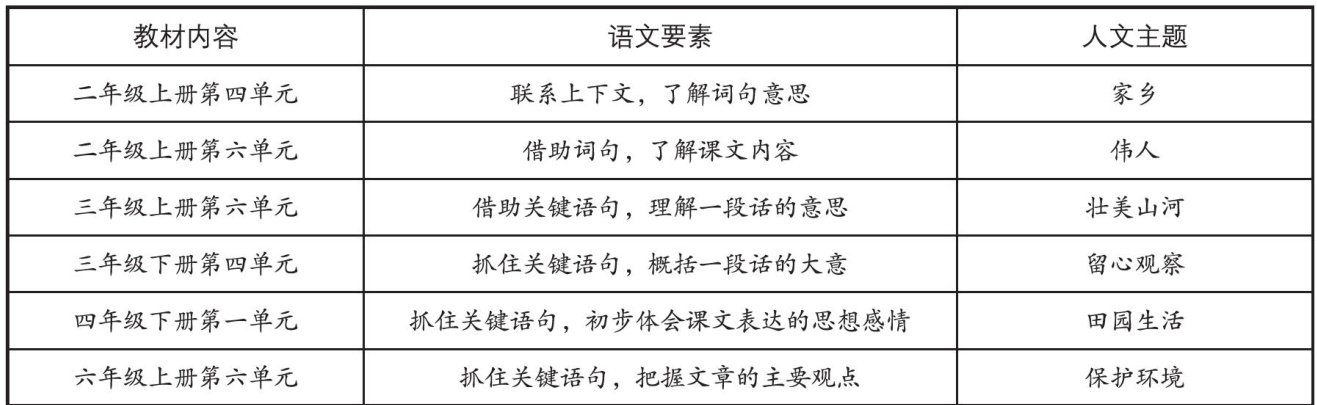

教学 | 在大单元教学中促进学生观察能力进阶的新路径

教学 | 在大单元教学中促进学生观察能力进阶的新路径

-

教学 | 小学语文教学中情感教育的实施路径

教学 | 小学语文教学中情感教育的实施路径

-

教学 | 基于角色体验的学习任务群设计与实施

教学 | 基于角色体验的学习任务群设计与实施

-

教学 | 在综合性学习中实现语言与思维的协同发展

教学 | 在综合性学习中实现语言与思维的协同发展

-

教学 | 学习任务群视域下小学语文学习方式的转变策略

教学 | 学习任务群视域下小学语文学习方式的转变策略

-

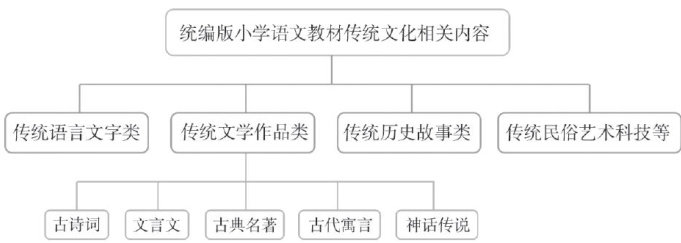

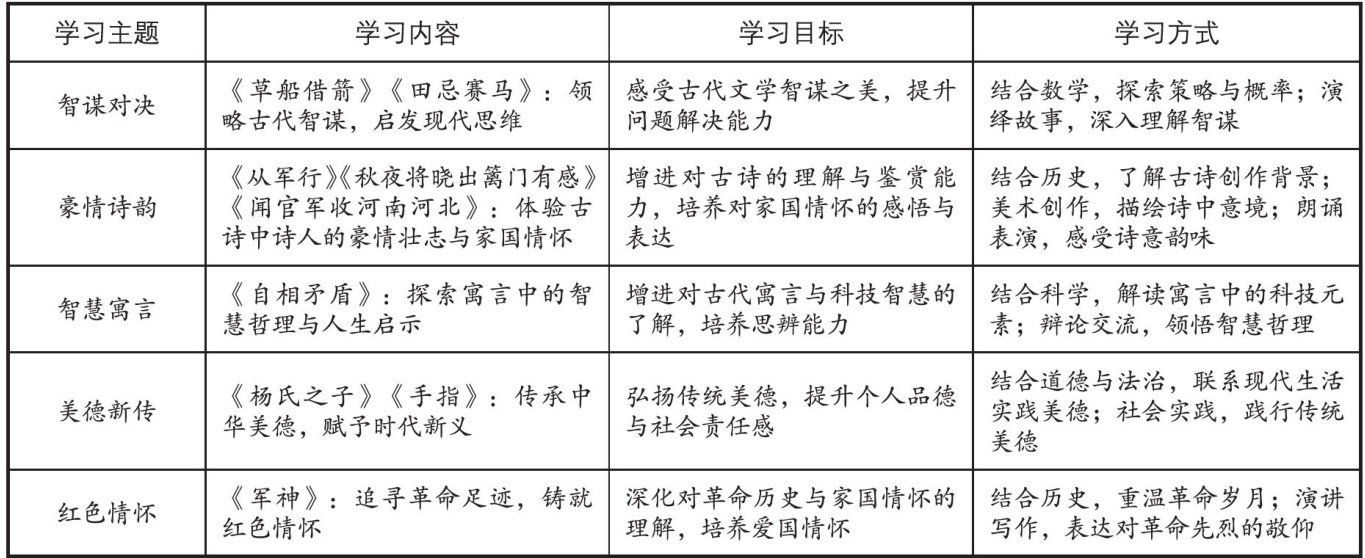

教学 | 基于中华优秀传统文化主题式学习设计

教学 | 基于中华优秀传统文化主题式学习设计

-

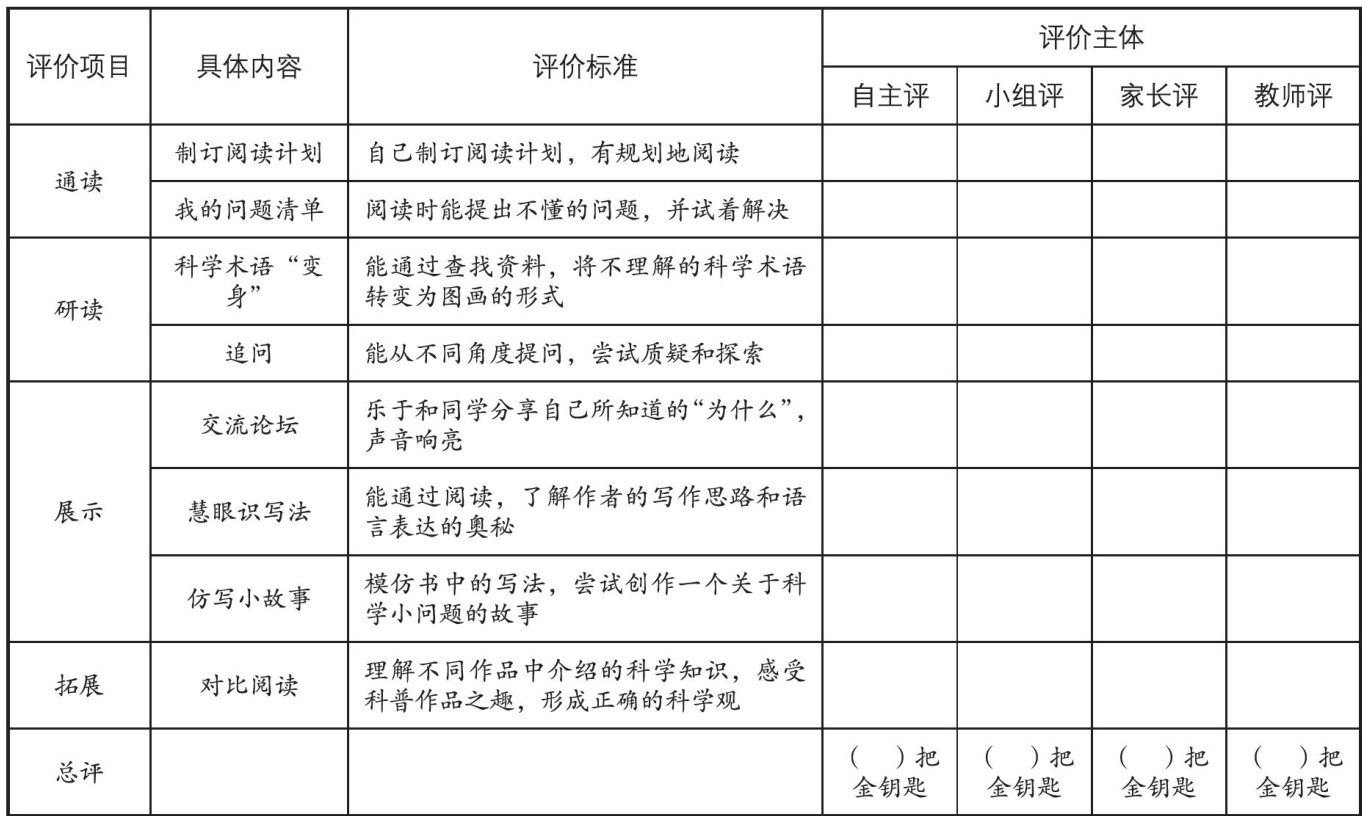

教学 | 基于文体特点的科普读物整本书阅读教学法探索

教学 | 基于文体特点的科普读物整本书阅读教学法探索

-

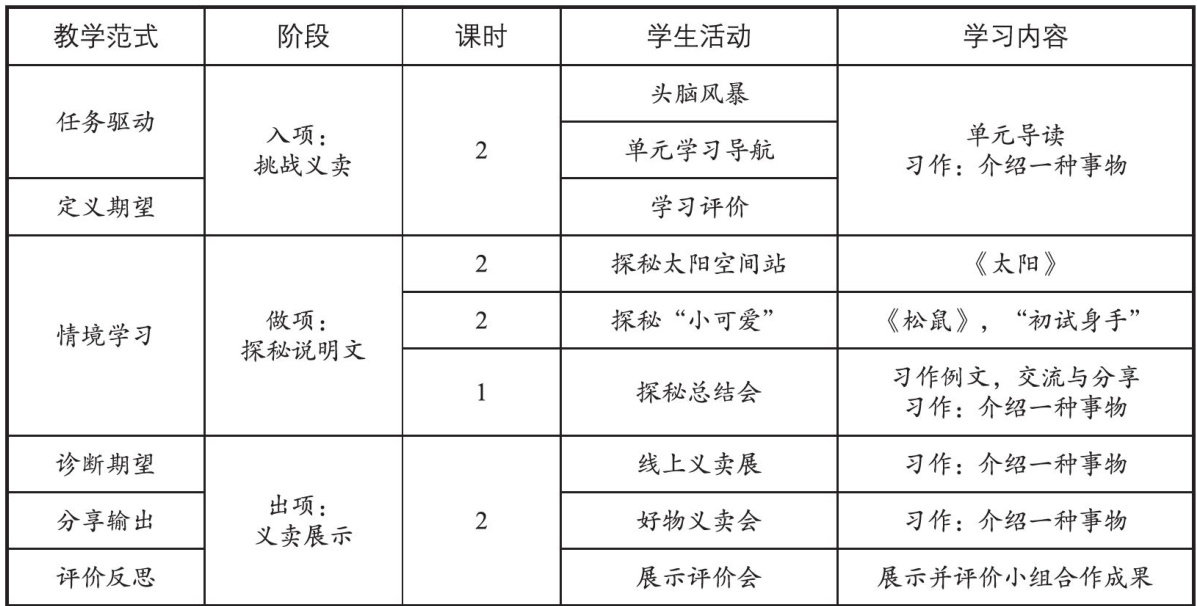

教学 | 基于项目式学习的习作单元整体教学的实施策略

教学 | 基于项目式学习的习作单元整体教学的实施策略

-

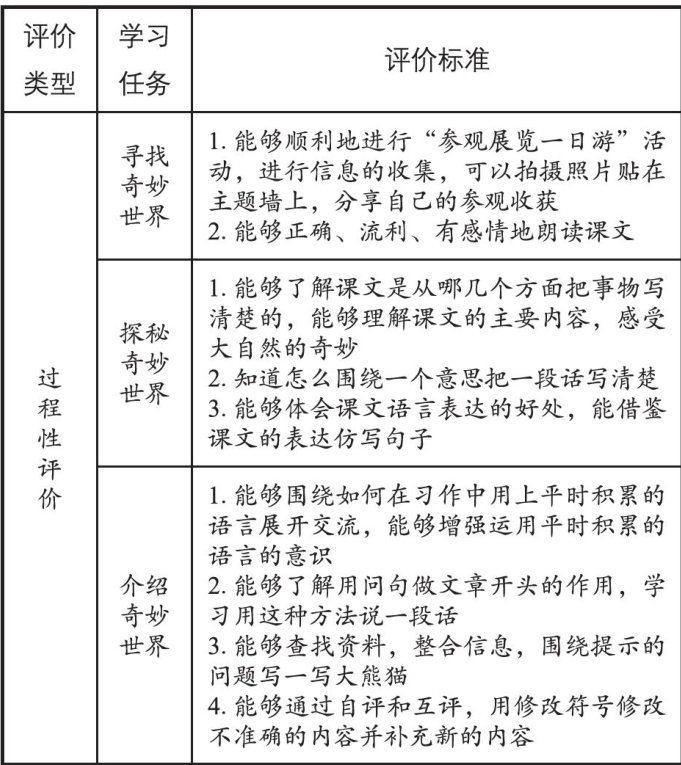

教学 | 基于真实任务学习的大单元教学设计

教学 | 基于真实任务学习的大单元教学设计

-

评价 | 低年级无纸化测评的现实困境与优化路径

评价 | 低年级无纸化测评的现实困境与优化路径

-

教师 | 你问我答

教师 | 你问我答

登录

登录