目录

快速导航-

数学 | 基于UbD理论的初中数学跨学科主题教学设计

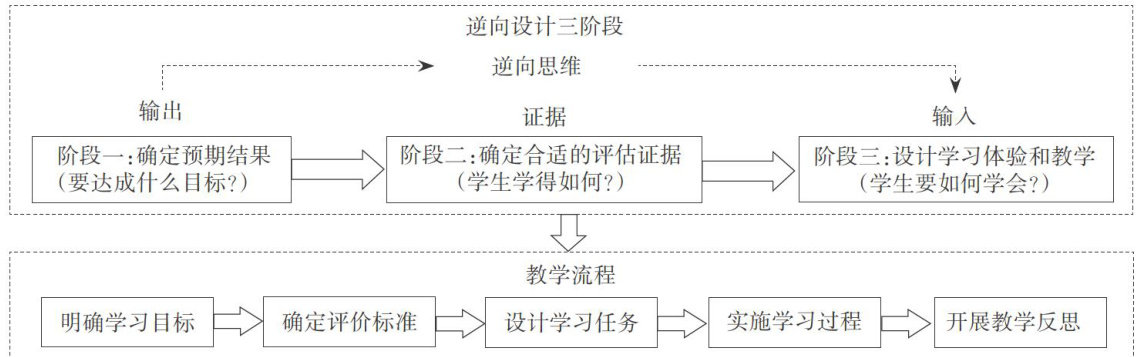

数学 | 基于UbD理论的初中数学跨学科主题教学设计

-

数学 | 初中数学项目式学习的实践困境及破解策略

数学 | 初中数学项目式学习的实践困境及破解策略

-

数学 | 课题进课堂 课堂润课题

数学 | 课题进课堂 课堂润课题

-

数学 | 初中数学“教学评一体化”实践路径探寻

数学 | 初中数学“教学评一体化”实践路径探寻

-

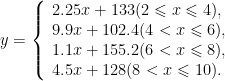

数学 | 初中数学解题教学引导学生深度思考的探索与实践

数学 | 初中数学解题教学引导学生深度思考的探索与实践

-

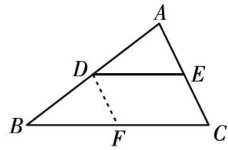

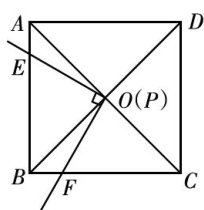

数学 | 立足基本图形 探寻多元解法 促进思维发展

数学 | 立足基本图形 探寻多元解法 促进思维发展

-

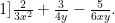

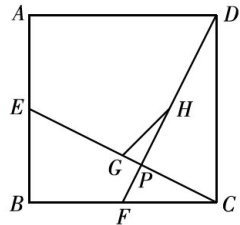

数学 | 一题多解启思维 深度学习提素养

数学 | 一题多解启思维 深度学习提素养

-

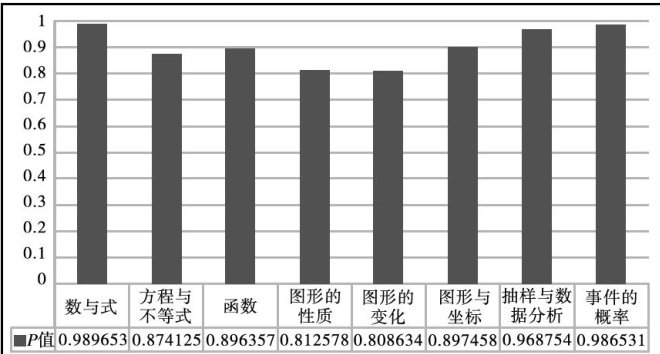

数学 | 基于SEC模式的中考数学试题与课程标准一致性研究

数学 | 基于SEC模式的中考数学试题与课程标准一致性研究

-

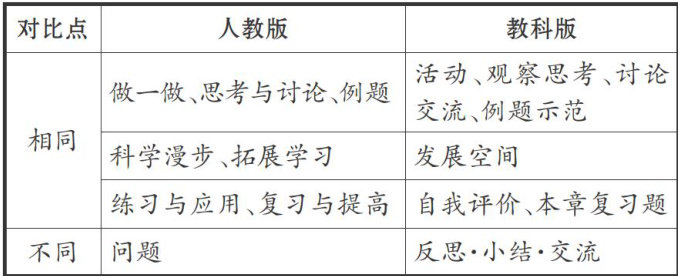

物理 | 人教版和教科版高中物理教材对比分析

物理 | 人教版和教科版高中物理教材对比分析

-

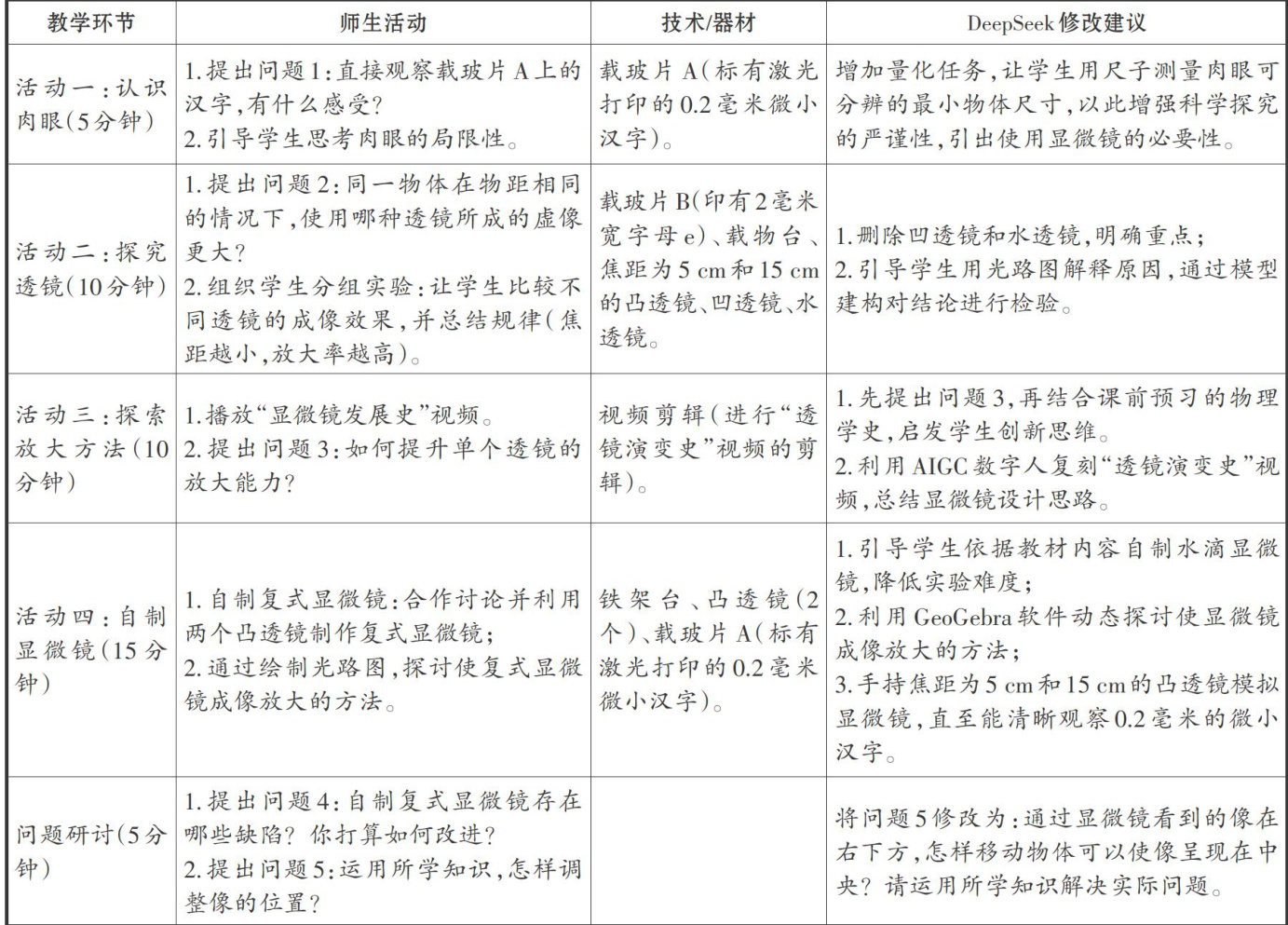

物理 | AI助力初中物理“备、教、评”一致性的实践研究

物理 | AI助力初中物理“备、教、评”一致性的实践研究

-

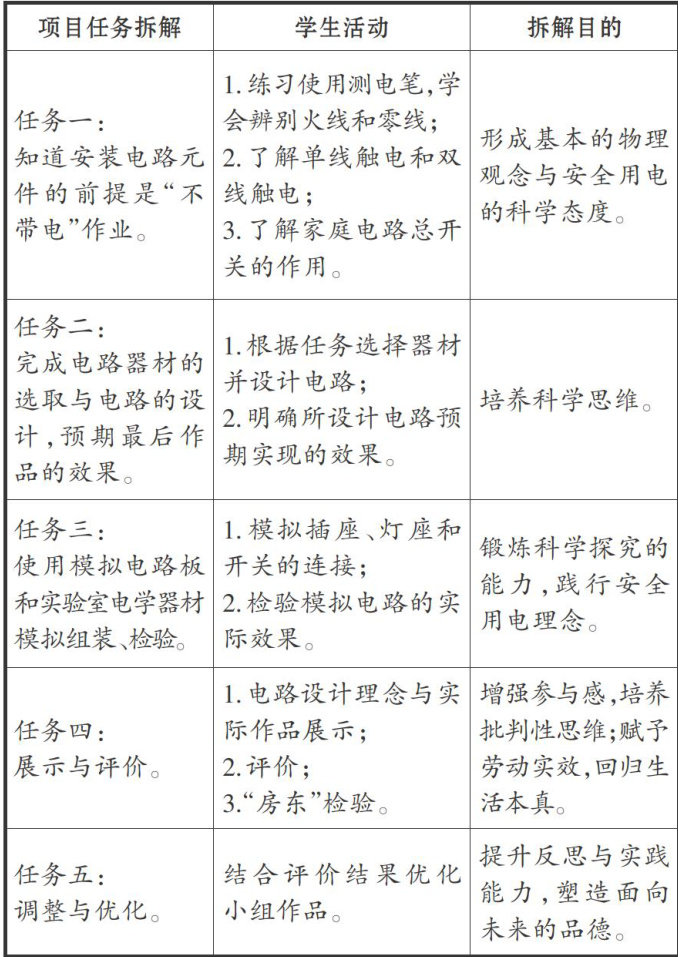

物理 | 基于微项目的初中物理跨学科实践研究

物理 | 基于微项目的初中物理跨学科实践研究

-

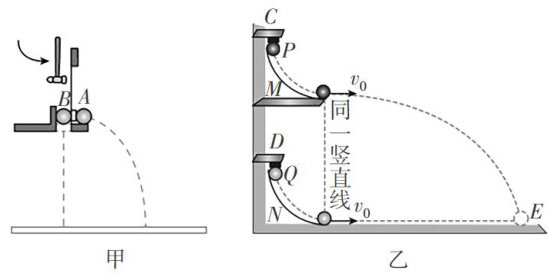

物理 | 从被组织到自组织:“抛体运动的规律”教学设计研究

物理 | 从被组织到自组织:“抛体运动的规律”教学设计研究

-

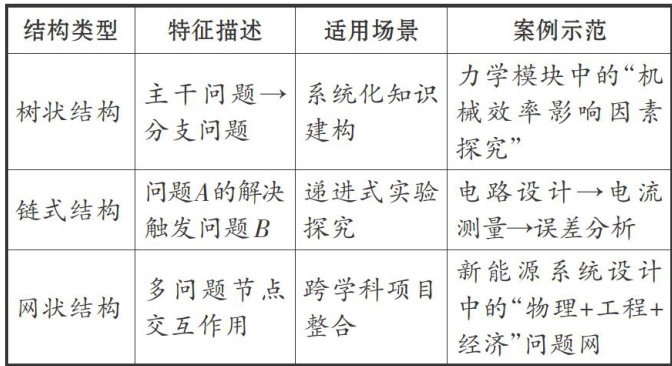

物理 | 问题链·活动群·评价环:初中物理项目式学习的三重实施策略

物理 | 问题链·活动群·评价环:初中物理项目式学习的三重实施策略

-

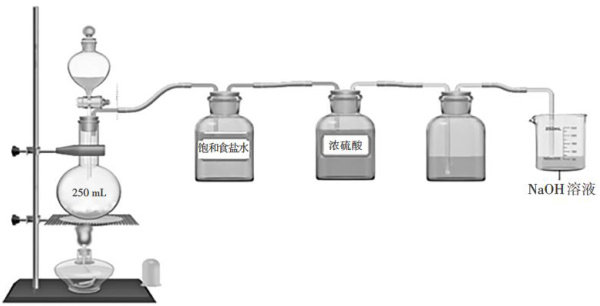

化学 | 信息技术与微项目教学深度融合的实践研究

化学 | 信息技术与微项目教学深度融合的实践研究

-

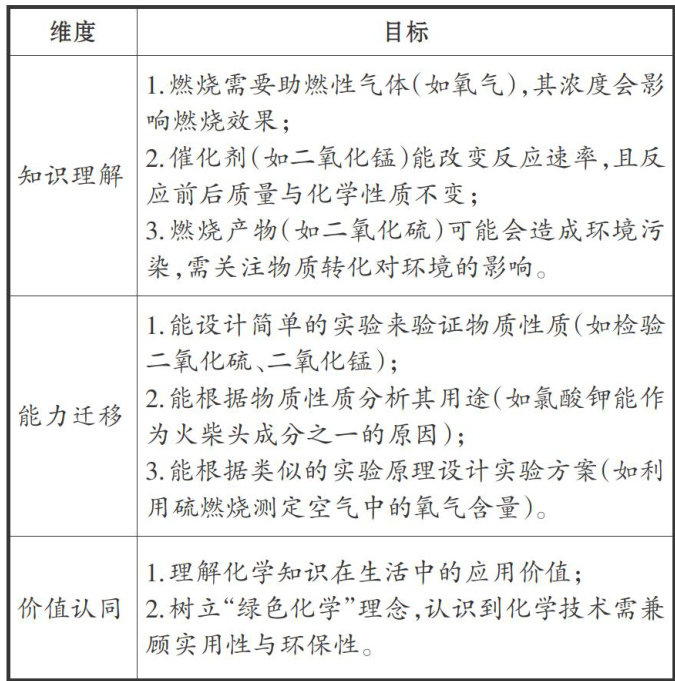

化学 | 指向理解的初中化学微项目教学实践

化学 | 指向理解的初中化学微项目教学实践

-

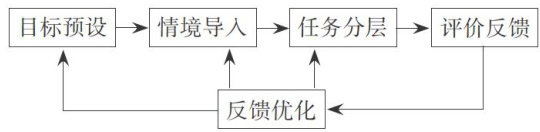

化学 | 基于备、教、学、评一体化的化学微项目教学实践

化学 | 基于备、教、学、评一体化的化学微项目教学实践

-

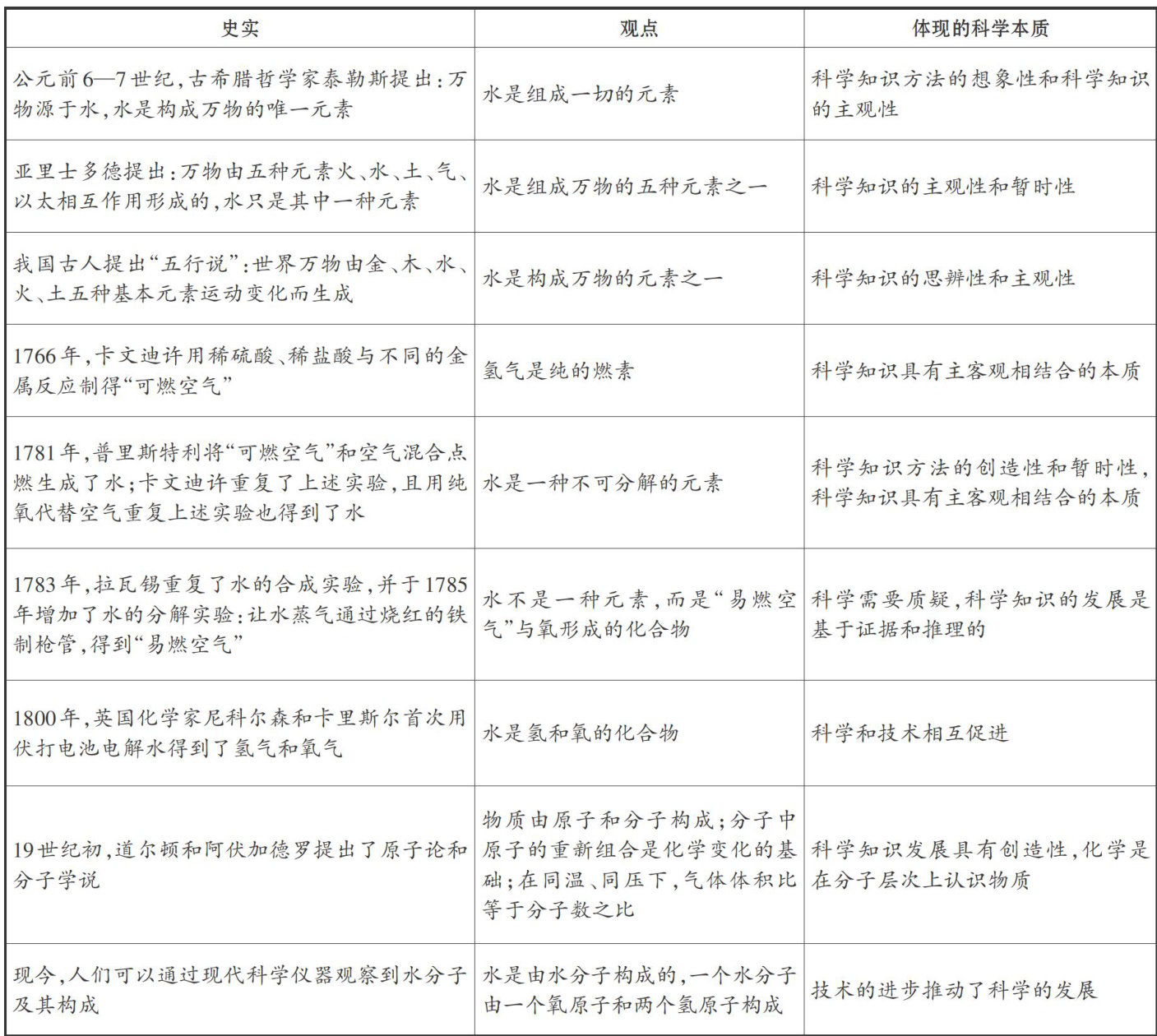

化学 | 基于化学史的学历案设计:科学本质的外显化路径

化学 | 基于化学史的学历案设计:科学本质的外显化路径

-

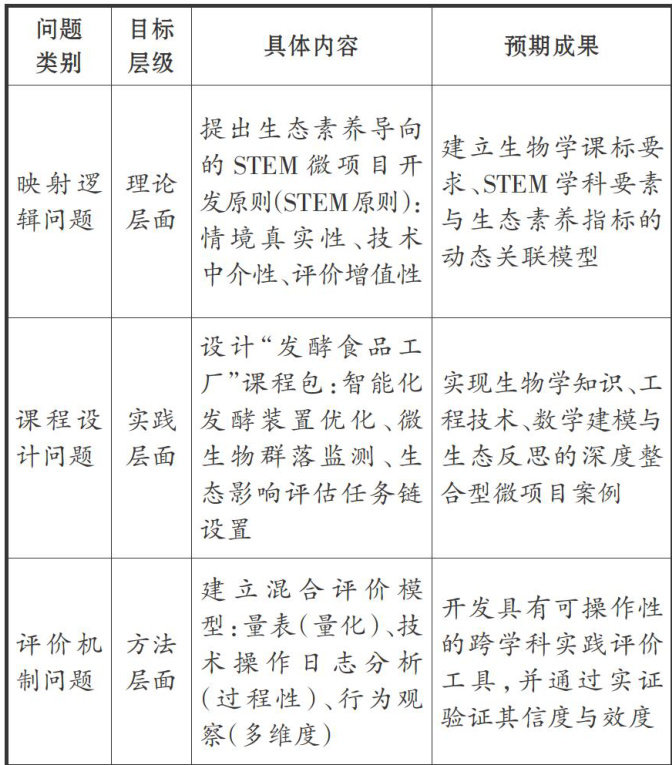

生物 | 基于生态素养培育的初中生物学STEM微项目研究

生物 | 基于生态素养培育的初中生物学STEM微项目研究

-

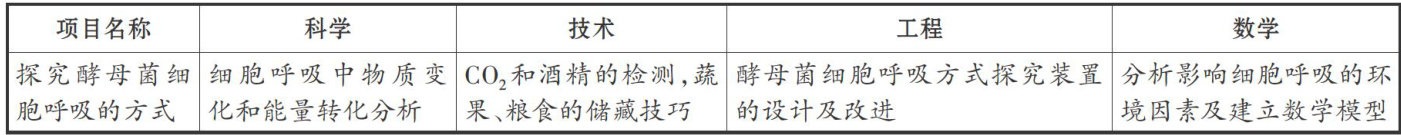

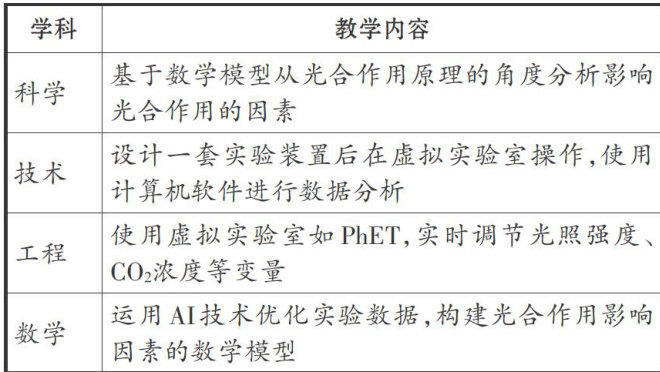

生物 | 基于STEM教育理念的高中生物学教学实践研究

生物 | 基于STEM教育理念的高中生物学教学实践研究

-

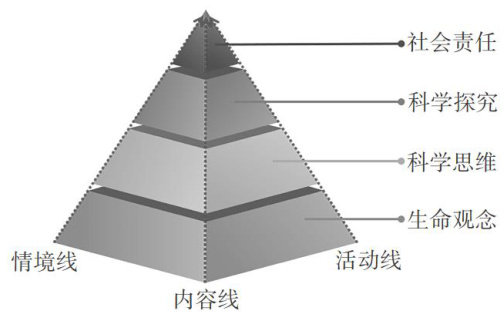

生物 | 基于核心素养的高中生物学主题情境教学实践探索

生物 | 基于核心素养的高中生物学主题情境教学实践探索

-

生物 | 初中生物学三种常见教学模式困境与AI赋能措施

生物 | 初中生物学三种常见教学模式困境与AI赋能措施

-

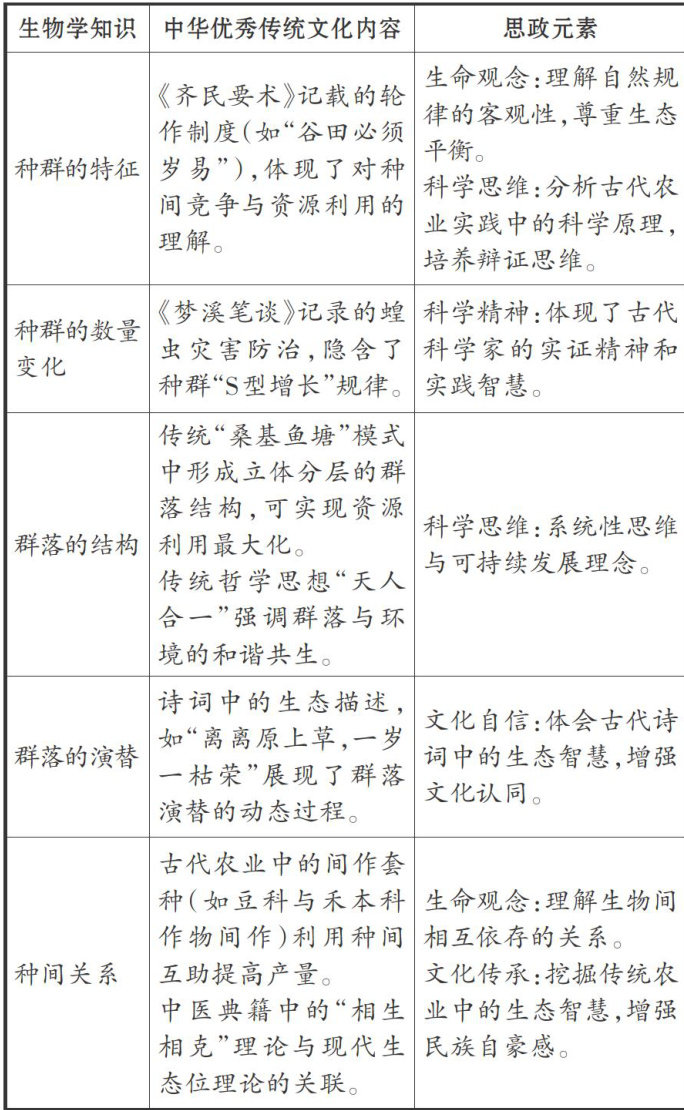

生物 | 基于课程思政的高中生物学教学与中华优秀传统文化融合策略研究

生物 | 基于课程思政的高中生物学教学与中华优秀传统文化融合策略研究

-

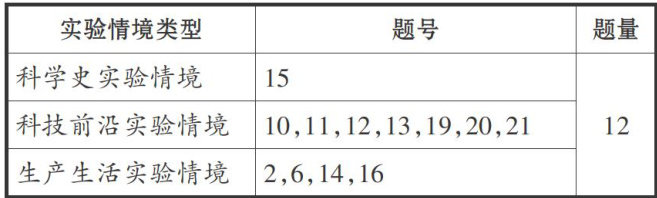

生物 | 2024年广西生物学高考实验情境试题分析与教学建议

生物 | 2024年广西生物学高考实验情境试题分析与教学建议

-

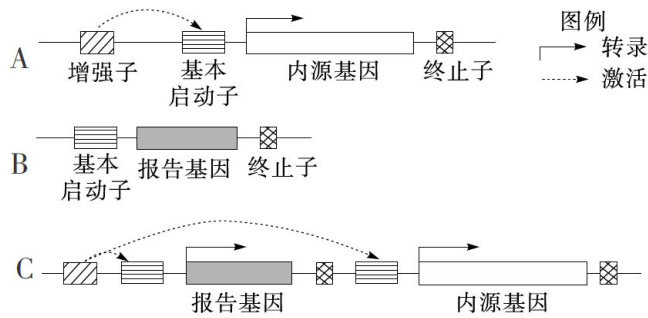

生物 | 从一道生物学高考试题谈启动子

生物 | 从一道生物学高考试题谈启动子

-

生物 | 核心素养下高中生物学教学中渗透生命安全教育的有效路径

生物 | 核心素养下高中生物学教学中渗透生命安全教育的有效路径

-

信息技术 | Python编程中的数学与艺术

信息技术 | Python编程中的数学与艺术

登录

登录