- 全部分类/

- 中学教育/

- 初中生世界·初中教学研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首 | 让学生站在课堂中央

卷首 | 让学生站在课堂中央

-

师徒共研 | 扎根教育田野,精耘一方沃土

师徒共研 | 扎根教育田野,精耘一方沃土

-

师徒共研 | 任务驱动促学习 学科融合启思维

师徒共研 | 任务驱动促学习 学科融合启思维

-

师徒共研 | 学科融合:激活文本的多维体验

师徒共研 | 学科融合:激活文本的多维体验

-

苏派作文教学 | 拾生活碎片 汇文字星河

苏派作文教学 | 拾生活碎片 汇文字星河

-

苏派作文教学 | 构建生活化写作支架:从观察到表达的深度学习路径

苏派作文教学 | 构建生活化写作支架:从观察到表达的深度学习路径

-

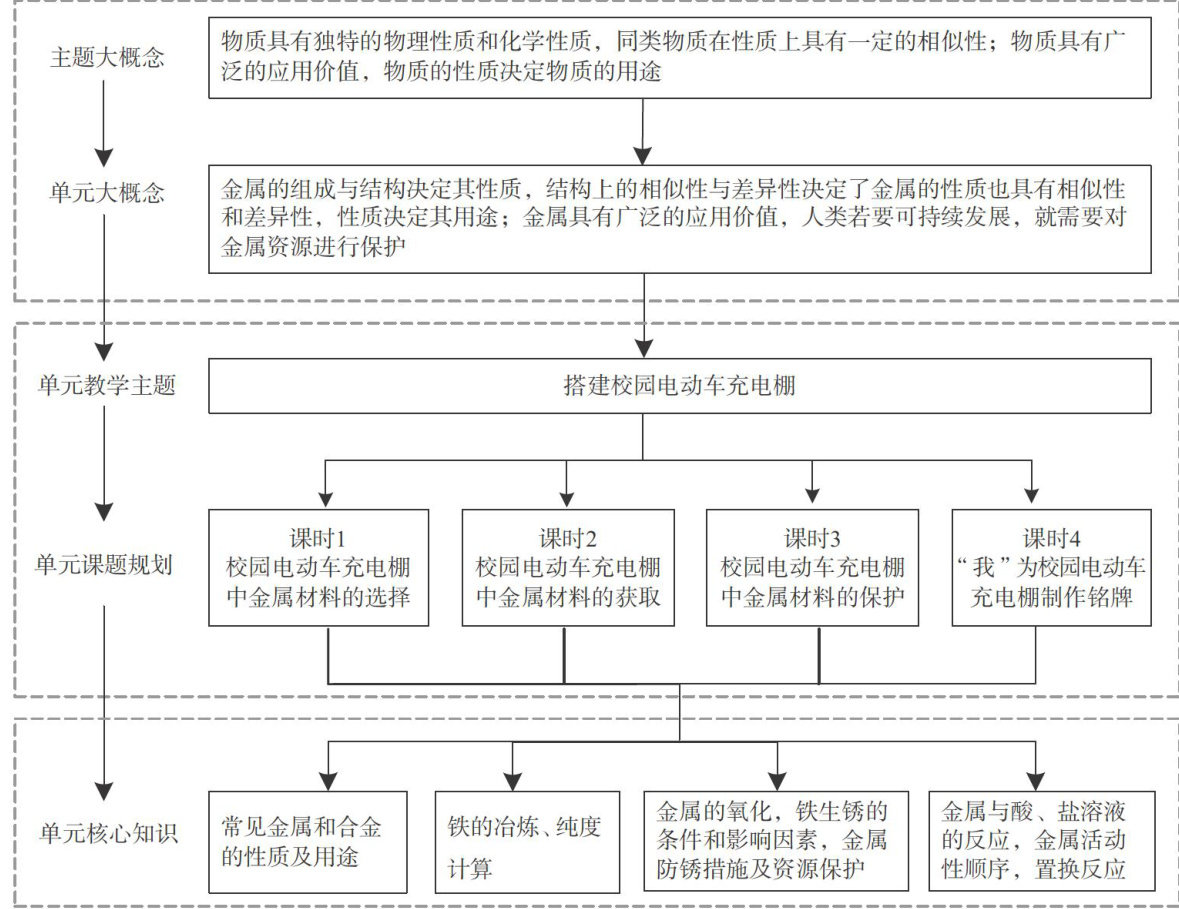

教海探航征文选登 | 指向学科理解的初中化学教学路径探析

教海探航征文选登 | 指向学科理解的初中化学教学路径探析

-

教学探究 | 初中散文朗读教学的优化策略

教学探究 | 初中散文朗读教学的优化策略

-

教学探究 | 真实交流 丰富表达

教学探究 | 真实交流 丰富表达

-

教学探究 | “风雅语文”视野下的文言文教学策略探析

教学探究 | “风雅语文”视野下的文言文教学策略探析

-

教学探究 | 引读 指读 深读

教学探究 | 引读 指读 深读

-

教学探究 | 初中整本书阅读学程设计的实践路向探索

教学探究 | 初中整本书阅读学程设计的实践路向探索

-

教学探究 | 三阶递进:初中数学作业设计探索

教学探究 | 三阶递进:初中数学作业设计探索

-

教学探究 | 名著视域·作者意图·读者创见

教学探究 | 名著视域·作者意图·读者创见

-

教学案例 | 巧设驱动情境 紧扣文本教学

教学案例 | 巧设驱动情境 紧扣文本教学

-

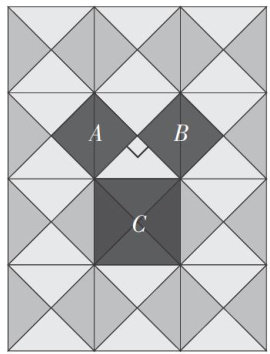

教学案例 | 折纸活动串联全课,几何人门规范表达

教学案例 | 折纸活动串联全课,几何人门规范表达

-

教学案例 | 从碎片突围,向结构深进

教学案例 | 从碎片突围,向结构深进

-

教学案例 | 融德于理,启智铸魂

教学案例 | 融德于理,启智铸魂

-

教学案例 | 从语言到行动

教学案例 | 从语言到行动

-

教学案例 | 游戏链驱动:初中“双手头上前掷轻质球”四要素教学实践与反思

教学案例 | 游戏链驱动:初中“双手头上前掷轻质球”四要素教学实践与反思

-

教学一得 | 生活·融合·探究:情境作业设计的创新实践

教学一得 | 生活·融合·探究:情境作业设计的创新实践

-

教学一得 | 优化作业设计 赋能素养提升

教学一得 | 优化作业设计 赋能素养提升

-

教学一得 | 导为先,读为要,用为标

教学一得 | 导为先,读为要,用为标

-

教学一得 | 数智化时代初中地理教学的变革:机遇、挑战与应对策略

教学一得 | 数智化时代初中地理教学的变革:机遇、挑战与应对策略

-

教学一得 | 生成式人工智能 赋能初中地理教学的实践探索

教学一得 | 生成式人工智能 赋能初中地理教学的实践探索

-

教学一得 | “教一学—评”一致性:教师的课堂实践困境与突围之道

教学一得 | “教一学—评”一致性:教师的课堂实践困境与突围之道

登录

登录