目录

快速导航-

卷首 | 勇担首府使命 赋能教育强区

卷首 | 勇担首府使命 赋能教育强区

-

前沿视角 | 教育家精神引领教育集团教师队伍建设的探索

前沿视角 | 教育家精神引领教育集团教师队伍建设的探索

-

前沿视角 | 基于“三联四维”体系的新教师四项关键能力校本培训探索

前沿视角 | 基于“三联四维”体系的新教师四项关键能力校本培训探索

-

前沿视角 | 以少先队工作优化少年儿童价值观塑造的探究

前沿视角 | 以少先队工作优化少年儿童价值观塑造的探究

-

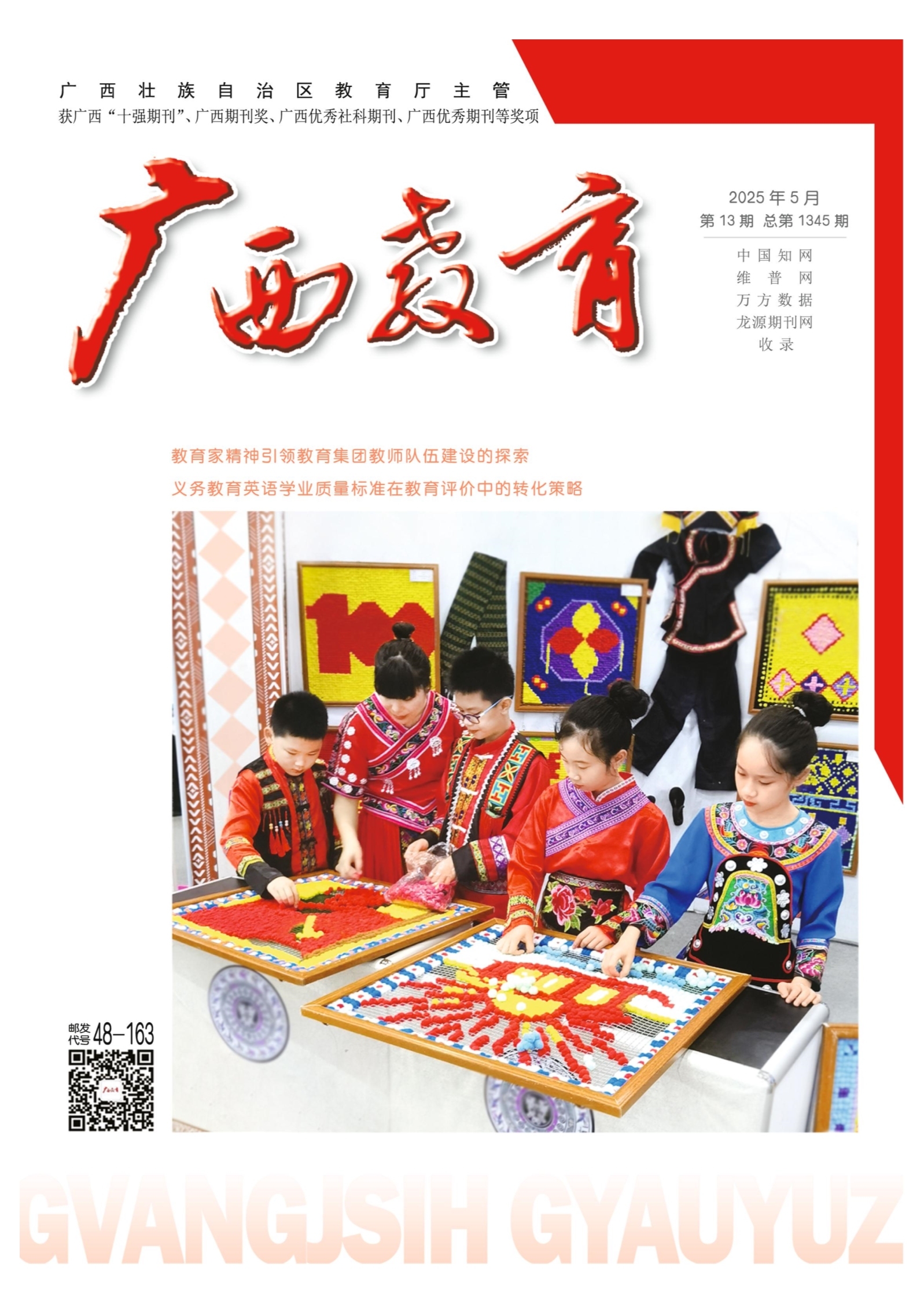

前沿视角 | 文化自信视域下传统文化与劳动教育的融合实践

前沿视角 | 文化自信视域下传统文化与劳动教育的融合实践

-

前沿视角 | 小学“浸润式”书法美育的路径探索

前沿视角 | 小学“浸润式”书法美育的路径探索

-

前沿视角 | 融合教育背景下普特教师协同发展的可行路径

前沿视角 | 融合教育背景下普特教师协同发展的可行路径

-

学前教育 | 幼儿园立体阅读课程的构建与实施

学前教育 | 幼儿园立体阅读课程的构建与实施

-

学前教育 | 依托地方资源开发与实施园本课程的实践

学前教育 | 依托地方资源开发与实施园本课程的实践

-

案例研究 | 乡土文化融入中小学语文教学的学理依据、育人价值与实施途径

案例研究 | 乡土文化融入中小学语文教学的学理依据、育人价值与实施途径

-

案例研究 | 初中数学单元整体教学设计例析

案例研究 | 初中数学单元整体教学设计例析

-

案例研究 | 指向家国情怀培养的初中历史单元教学

案例研究 | 指向家国情怀培养的初中历史单元教学

-

案例研究 | 初中综合实践活动课程的实施路径

案例研究 | 初中综合实践活动课程的实施路径

-

课改论坛 | 用“思辨性阅读与表达”培养学生思维能力

课改论坛 | 用“思辨性阅读与表达”培养学生思维能力

-

课改论坛 | 一核五维:“数学步道”校本课程的开发路径

课改论坛 | 一核五维:“数学步道”校本课程的开发路径

-

课改论坛 | 以故事为驱动促进学生深度学习

课改论坛 | 以故事为驱动促进学生深度学习

-

课改论坛 | 促进学生主动发展的小学数学教学策略

课改论坛 | 促进学生主动发展的小学数学教学策略

-

课改论坛 | 小学中高年级数学分层作业设计与评价探究

课改论坛 | 小学中高年级数学分层作业设计与评价探究

-

课改论坛 | 将绘本融入小学数学教学的探索

课改论坛 | 将绘本融入小学数学教学的探索

-

课改论坛 | 小学生学习数学困难的成因与对策

课改论坛 | 小学生学习数学困难的成因与对策

-

课改论坛 | 初中生家庭开展数学项目式学习的困境与对策

课改论坛 | 初中生家庭开展数学项目式学习的困境与对策

-

课改论坛 | 进阶·情境·融合:初中英语读写双驱动整合教学模式探究

课改论坛 | 进阶·情境·融合:初中英语读写双驱动整合教学模式探究

-

课改论坛 | 义务教育英语学业质量标准在教育评价中的转化策略

课改论坛 | 义务教育英语学业质量标准在教育评价中的转化策略

-

教学创新 | 问题导向的初中道德与法治教学策略

教学创新 | 问题导向的初中道德与法治教学策略

-

教学创新 | 小学语文教材中的长篇课文教学策略

教学创新 | 小学语文教材中的长篇课文教学策略

-

教学创新 | ‘双减”背景下小学语文教学“减负增效”的三种策略

教学创新 | ‘双减”背景下小学语文教学“减负增效”的三种策略

-

教学创新 | 小学语文与音乐跨学科主题教学的设计与实践

教学创新 | 小学语文与音乐跨学科主题教学的设计与实践

-

教学创新 | 初中数学错题资源整合应用的思路和方法

教学创新 | 初中数学错题资源整合应用的思路和方法

-

教学创新 | 融合民族文化元素的小学英语戏剧教学探索

教学创新 | 融合民族文化元素的小学英语戏剧教学探索

-

教学创新 | 初中物理跨学科融合教学的可行性策略及效果

教学创新 | 初中物理跨学科融合教学的可行性策略及效果

-

教学创新 | “创视—创动—创艺”在小学剪纸教学中的应用

教学创新 | “创视—创动—创艺”在小学剪纸教学中的应用

-

教学创新 | 初中体育渗透心理健康教育的探索

教学创新 | 初中体育渗透心理健康教育的探索

登录

登录